|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Über die Ursachen der Hyperkinetischen Störung

ist seit der ersten umfassenden Beschreibung der Symptome durch George

F. Still vor rund einem Jahrhundert viel gerätselt und geforscht

worden. Dabei standen über die Jahre wechselnde Aspekte der

Verhaltensstörung im Mittelpunkt. Bereits Still ging jedoch davon aus,

dass es sich bei der von ihm in Universitätsvorlesungen dargestellten

Symptomatik um die Folgen einer Besonderheit des Gehirns handelte.

Was er in der Fachsprache seiner Zeit einen "Defekt der moralischen

Kontrolle" nannte, konnte er anhand von 43 Fällen - in der Mehrzahl

Jungen - verdeutlichen: Verweigerungshaltung, extreme Emotionalität,

eingeschränkte Daueraufmerksamkeit und ungenügendes regelgeleitetes

Verhalten. Bei der Auswahl der Kinder hatte er streng darauf geachtet,

dass sie weder geistig behindert waren noch aus chaotischen oder lieblosen

Familienverhältnissen stammten. Still folgerte daraus, dass das

auffällige Verhalten der beobachteten Kinder nicht durch die Umgebung

hervorgerufen worden sein könne, sondern einer mangelnden Entwicklung der

willentlichen Hemmung des Verhaltens entspringe. Für diese ungenügende

Kontrolle machte er noch unbekannte hirnorganische Defizite

verantwortlich. (1)

|

"[...] the control of activity in conformity

with moral consciousness is markedly defective." Still

(1902) |

|

Der Stand der Forschung 2002

|

| Im folgenden finden Sie eine Beschreibung

aktueller neurobiologischer Befunde zur Hyperkinetischen Störung. Die

Darstellung stützt sich dabei im wesentlichen auf eine Übersichtsarbeit

von Gunther Moll und Aribert Rothenberger, die 2001 in einem Sonderheft

der Kinderärztlichen Praxis mit dem Titel "Unaufmerksam und

hyperaktiv" veröffentlicht wurde. (2) Passagen, die über diese

Quelle hinausgehen sind mit entsprechenden Literaturverweisen

gekennzeichnet.

|

|

Genetik

|

|

Die Erbinformation

lebender Zellen und Organismen - das sogenannte Genom - ist in

der DNA (englisch: Desoxyribo-Nucleic- Acid) oder DNS (Desoxyribo-Nuklein-

Säure) enthalten. Der chemische Aufbau und die molekulare Struktur

der DNA ist in allen Lebewesen identisch, gleichgültig ob es sich

um Mensch, Tier oder Pflanze handelt.

Die DNA ist ein

unverzweigtes Fadenmolekül mit einem Grundskelett aus Zucker und

Phosphorsäure und vier verschiedene organische Basen. Diese

"Buchstaben" stellen die Erbinformation dar. Die Erbinformation

einer menschlichen Zelle besteht aus ca. 3 Milliarden dieser Buchstaben,

wobei jeweils eine Hälfte davon von der Mutter und vom Vater stammt. |

Bis heute beruhen Annahmen zur genetischen

Veranlagung von bestimmten Verhaltensweisen oder Krankheiten auf einer

nicht immer tragfähigen Basis: einer überzufällig häufigen

Übereinstimmung von einzelnen Symptomen unter Verwandten und/oder

Trägern ähnlicher genetischer Besonderheiten. Variieren die Symptome mit

den Genen, so geht man davon aus, dass die Gene zumindest einen Teil der

Varianz erklären. Je schwächer der Zusammenhang ist, desto stärker

werden die gleichen Symptome unterschiedlicher Menschen durch andere

Faktoren beeinflusst.

Dieses Modell ist durchaus überzeugend, sofern die Gene als Träger

der Erbinformation das Leben tatsächlich auf immer gleiche Weise

bestimmen. Um auszuschließen, dass bei vergleichbarer genetischer

Ausstattung nicht die Umwelt - z.B. die Lebensbedingungen der prägenden

ersten Lebensjahre - ein Symptom hervorgebracht hat, suchen

Wissenschaftler daher nach Menschen, die bei möglichst gleichen Genen in

unterschiedlichen Umwelten aufwuchsen. Im Idealfall handelt es sich dabei

um eineiige Zwillinge, die sich seit ihrer Geburt getrennt voneinander

entwickelten. Studien, die auf eine größere Gruppe separierter Zwillinge

zurückgreifen können, sind sehr selten. Manche verblüffenden Befunde

haben sich außerdem in der Vergangenheit als "frisiert" oder

gar frei erfunden herausgestellt. (3) Dennoch geht man heute davon aus,

dass rund 80% des für die Hyperkinetische Störung eigentümlichen

Verhaltens auf die genetische Veranlagung eines Menschen zurückzuführen

sind. Diese Zahl ist allerdings ein Schätzwert, der sich aus der

Häufigkeit von betroffenen eineiigen Zwillingspaaren ergibt. Das heißt:

von 10 Zwillingspaaren mit zumindest einem hyperkinetischen Kind wurde in

8 Fällen auch beim Geschwisterkind eine Hyperkinetische Störung

diagnostiziert. Daraus darf allerdings nicht der Schluss gezogen werden,

dass die Symptome der betroffenen Kinder in ihrer Mehrzahl

allein durch die genetische Veranlagung bedingt sind. Gene sind lediglich

ein Informationsmuster, aus dem heraus sich das Leben in Wechselwirkung

mit der Umwelt entwickelt. Die Psyche und ihre Störungen sind das

Resultat eines vielschichtigen Prozesses, bei dem die natürliche

Grundlage der Hyperkinetischen Störung nur ein Faktor unter vielen ist. |

| Einige Studien legen nahe, dass bestimmte Gene

an der Ausbildung einer Hyperkinetischen Störung zumindest beteiligt

sind. Dazu zählen nach derzeitigem Wissensstand v.a. das Dopaminrezeptor-D4-Gen

sowie das Dopamintransporter-Gen. (4) Auch diese Befunde gelten

jedoch nur unter Vorbehalt, denn sie geben gleichfalls statistische

Zusammenhänge wieder, die nicht erkennen lassen, wie man sich eine

störungsspezifische Ausprägung der genetischen Veranlagung sowie ihre

Beeinflussung durch die Umwelt vorzustellen hat. Von einem Gentest der

Hyperkinetischen Störung ist die Medizin sicher noch viele Jahre

intensivster Forschung entfernt.

Nicht zuletzt lässt das überzufällig häufige Auftreten

verschiedener - mutmaßlich zumindest teilweise biologisch begründeter -

Störungen des Lernens und Verhaltens in Verbindung mit der

Hyperkinetischen Störung eine teilweise gemeinsame genetische Anlage

annehmen. Doch auch hier gilt: Ähnliche oder gar gleiche Symptome

können in den verschiedenen Kontexten ihres Auftretens unterschiedliche

Ursachen haben. Kontext fasst dabei die jeweiligen Bedingungen

zusammen - d.h. alleiniges Auftreten der Störung oder in Verbindung mit

anderen Krankheiten, Auftreten an bestimmten Orten (Familie, Schule,

Urlaub) oder generell, Auftreten v.a. unter Stress oder auch in Zeiten

geringer psychischer Anspannung. So weisen Symptome der motorischen

Unruhe oder auch der Unaufmerksamkeit auf zahlreiche ganz unterschiedliche

denkbare Ursachen hin. Das gleiche gilt für das gemeinsame Auftreten von

Symptomen verschiedener Störungen. Da mit Vorliegen einer

Hyperkinetischen Störung die Wahrscheinlichkeit von Lern-

und Leistungsstörungen deutlich steigt, erscheint es naheliegend,

dass z.B. die Legasthenie einige ihrer Entstehungsbedingungen mit der

Hyperkinetischen Störung teilt. Es könnte aber auch sein, dass ein

wesentlicher Teil des Zusammenhangs auf das ungünstige Lernverhalten

hyperaktiver Kinder zurückzuführen ist, die aus diesem Grund das Lesen

und Schreiben nur sehr langsam erlernen und/oder ihre diesbezüglichen

Bemühungen nach einigen deprimierenden Schuljahren ganz aufgeben. Gen-

und Umweltwirkung können aus der Perspektive unseres heutigen Wissens

nicht getrennt betrachtet werden.

Selbst die Abfolge des ersten Auftretens von Symptomen der

Hyperkinetischen Störung lässt auf abweichende genetische Faktoren

schließen. Treten beispielsweise Tics (vgl. Tourette-Syndrom)

nach der Hyperaktivität auf, so handelt es sich wahrscheinlich um das

gemeinsame Vorliegen getrennt zu sehender Störungen, während

Hyperaktivität als (häufige) Folge einer Tic-Störung auf eine

gemeinsame genetische Grundlage beider Symptomgruppen (Syndrome)

schließen lässt. Aus der genetischen Disposition, d.h. der

biologischen Ausstattung eines Menschen bei der Geburt, kann man seine

Entwicklung nicht vorhersagen. Und das liegt nicht allein an unserem

heute noch sehr begrenzten genetischen Wissen. Es ist ein Naturgesetz des

Lebens, dass es nicht nach festen Plänen reift, sondern sich unter dem

Einfluss der Umwelt entwickelt, um sich immer wieder neu an veränderte

Bedingungen anpassen zu können. |

Chromosomen

Die DNA befindet sich in Chromosomen

verpackt im Zellkern jeder Zelle und ist pro Zelle insgesamt etwa

zwei Meter lang.

Die DNA mit ihrer Information wird

nicht nur von Generation zu Generation vererbt, sondern muss auch bei

jeder Zellteilung verdoppelt und an die Tochterzellen weitergegeben

werden.

Die Erbinformation ist zwar in der

Basenabfolge der DNA - den "Buchstaben" - gespeichert. Ihre

Wirkung entfaltet sie jedoch nur in den Proteinen (Eiweiße). Auch

Proteine sind Fadenmoleküle aus verschiedenen Bausteinen, den Aminosäuren,

deren Reihenfolge die Eigenschaften des Proteins bestimmt. Mit Hilfe des

sogenannten genetischen Codes - drei Basen der DNA entsprechen

jeweils einer Aminosäure im Protein - wird die Basenabfolge der DNA auf

die Abfolge der Aminosäuren im Protein übertragen.

Alle Unterschiede zwischen

verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, aber auch zwischen Lebewesen

derselben Art beruhen auf immer gleich kodierten Unterschiedenen in den

Proteinen, die wiederum in der Basenabfolge der DNA gespeichert sind.

Dieser Vererbungsmechanismus ist die Grundlage aller Lebewesen auf diesem

Planeten. |

Evolution und Entwicklung

|

|

| Im Rahmen der Diskussion um die genetischen

Grundlagen der Hyperkinetischen Störung ist seit dem Erscheinen des

Buches Attention Deficit Disorder - A Different Perception (1993)

des Amerikaners Thom Hartmann eine Auseinandersetzung darüber

entstanden, ob die Defizite der Hyperkinetischen Störung als überkommene

Vorteile einer früheren Zeit zu verstehen seien. Kurz gesagt nimmt der

Autor - selbst Vater eines hyperaktiven Kindes - an, dass Gesellschaften

der Frühzeit eine Unterscheidung in Jäger und Sammler kannten. Während

das Wesen, das er den Sammlern unterstellt, dem umsichtigen Verhalten in

modernen bürokratischen Industriegesellschaften entspreche, seien die

hyperaktiven Menschen von heute Nachkommen der Jäger. (5) Nachdem das

Buch in den USA große Popularität erreichte, haben amerikanische

Psychiater die Theorien von Hartmann aufgegriffen und recht wohlwollend

diskutiert. (6) Auch Moll und Rothenberger erwähnen diese Sichtweise in

ihrem Artikel in der Kinderärztlichen Praxis.

Ungeachtet des Umstandes, dass Hartmanns Idee einleuchtend ist und

ihren Zweck, nämlich eine für (s)ein Kind verständliche Erklärung der

Hyperkinetischen Störung und ihrer Folgen zu bieten, durch anschauliche

Vergleiche erfüllt, ist die empirische Grundlage seiner Theorie dünn.

Das gleiche gilt für die wissenschaftlich verbrämten Erläuterungen der

amerikanischen Psychiater. So geht Hartmann von einer sehr

bildhaft-konkreten Vorstellung frühgeschichtlicher Gesellschaften aus,

für deren mutmaßliche Struktur wir kaum überlieferte Zeugnisse haben.

Mehr noch: Selbst wenn damalige Jäger und Sammler tatsächlich so lebten,

wie Hartmann sich das vorstellt, sind die beobachteten Defizite

unaufmerksamer und hyperaktiver Menschen für die Jagd kein Vorteil.

Dabei bleibt noch unberücksichtigt, dass die Zivilisationsgeschichte der

vergangenen Jahrhunderte den Menschen vom Mittelalter ins

Computerzeitalter katapultierte - mit vielfältigen Anpassungen unserer

Wahrnehmung und Informationsverarbeitung an neue Umweltbedingungen. Es ist

daher unverständlich, warum beispielweise die Intelligenzleistung der

Menschen in den Industriegesellschaften, die auf vielfältigen und höchst

komplizierten Prozessen im Gehirn beruht, seit Beginn der

Intelligenzmessung von Generation zu Generation beständig ansteigt,

während die Anpassung von "Jägern" an die seit der Antike

bestehenden Schriftkulturen über mehrere tausend Jahre fehlgeschlagen

sein soll. Angesichts der beim "normalen" Menschen

hochadaptiven, d.h. auf eine stets verbesserte Umweltanpassung

ausgerichteten Hirnfunktionen ist es einleuchtender, von einem -

nichtsdestotrotz erblichen - Hirnfunktionsdefizit auszugehen, das seine

Ursache gerade nicht in einem evolutionären, d.h. natürlich zu

optimierenden Vorgang der Anpassung hat.

|

Wenn Sie bis hierher unvoreingenommen gelesen haben,

hoffe ich, dass Sie sich inzwischen mit dem Gedanken angefreundet haben,

dass ADD weder ein Mangel noch eine Störung ist. Es ist statt dessen eine

ererbte Kombination von Fähigkeiten, Fertigkeiten und

Persönlichkeitsmerkmalen, die einem Jäger, Krieger oder Fährtensucher

zum Erfolg verhelfen und einen Farmer oder Buchhalter mit Sicherheit in

die Katastrophe führen würden.

Thom Hartmann

ADD - Eine andere Art, die Welt zu sehen

Schmidt-Römhild (1997) S.43

Zur Kritik an Hartmanns Buch vgl. die Rezension |

Ernst Haeckel

Zwölfter Vortrag.

Entwickelungsgesetze der organischen Stämme und

Individuen. Phylogenie und Ontogenie (7)

Inhaltsverzeichnis:

Entwickelungsgesetze der Menschheit: Differenzierung und

Vervollkommnung. Mechanische Ursache dieser Grundgesetze.

Fortschritt ohne Differenzierung und Differenzierung ohne Fortschritt.

Entstehung der rudimentären Organe durch Nichtgebrauch und Abgewöhnung.

Ontogenesis oder individuelle Entwickelung der Organismen.

Allgemeine

Bedeutung derselben. Ontogenie oder individuelle Entwickelungsgeschichte

der Wirbelthiere, mit Inbegriff des Menschen. Eifurchung. Bildung der drei

Keimblätter. Entwickelungsgeschichte d. Centralnervensystems, der

Extremitäten, der Kiemenbogen und des Schwanzes bei den Wirbelthieren.

Ursächlicher Zusammenhang und Parallelismus der Ontogenesis und

Phylogenesis, der individuellen und der Stammesentwicklung. Ursächlicher

Zusammenhang und Parallelismus der Phylogenesis und der systematischen

Entwickelung. Parallelismus der drei organischen Entwickelungsreihen.

|

Seit der berühmten Aussage des

Jenaer Arztes und Zoologen Ernst Haeckel, die Ontogenese sei eine

Rekapitulation der Phylogenese, haben sich viele Wissenschaftler, darunter

zahlreiche Psychiater und Psychologen, diese Sichtweise zueigen gemacht. Ontogenese, das ist die Seinswerdung des Menschen, das heißt seine

Entwicklung von der ersten Zelle im Leib der Mutter bis zu seiner vollen

Reife und zum Tod. Phylogenese ist demgegenüber die stammesgeschichtliche

Entwicklung, also gewissermaßen der umgekehrte Stammbaum eines jeden

Menschen bis in die Frühzeit der Menschheit und davor. Haeckel vertrat

die Ansicht, dass das Wachsen von Körper und Geist entsprechend den

Stadien der Stammesgeschichte verlaufen würde: die Eizelle entspräche

dem Beginn des Lebens, der Fötus einem Tier, das Baby einem Menschen der

Frühzeit, das Kind einem solchen der Steinzeit - und erst der erwachsene

Mensch würde in seiner individuellen Entwicklung jenen Gipfel erreichen,

den die Menschheit stammesgeschichtlich in den abendländischen

Gesellschaften erreicht habe. (7) Obwohl Haeckel kein Vertreter der

Darwin'schen Vorstellungen vom Sieg des Stärkeren in der

Evolutionsgeschichte - der sogenannten "natürlichen Selektion"

- war, wurde er von den Rassentheoretikern des Dritten Reiches

vereinnahmt. Dennoch gab und gibt es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch

Theorien, die v.a. in der Entwicklung der Affekte sowie des Denkens an

Haeckels Überlegungen anknüpfen. (8) Inzwischen sind die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede in der

Entwicklung von Mensch und Menschheit anhand von vielen Details

wissenschaftlich untersucht und dargestellt worden. Dabei hat sich für

die Evolution gezeigt, was für die Sozialisation gilt: Entwicklung ist

ein Wechselspiel von Reifungsfaktoren und Umweltbedingungen. Und das gilt

sowohl für die "normale", d.h. allgemein übliche Entwicklung,

als auch für die abweichende Entwicklung unter dem Vorzeichen einer

Störung. Die Hyperkinetische Störung eines Menschen ist nicht

unabhängig von seinem angeborenen Temperament zu begreifen. Sie kann in

ihrer konkreten Symptomatik jedoch genauso wenig ohne Rückgriff v.a. auf

die Entwicklungsbedingungen der Kindheit jedes einzelnen Menschen erklärt

werden. Die Entwicklung eines Kindes beginnt nicht bei Null - die

Stammesgeschichte des Menschen ist in jedem Stadium seines Wachsens

umfassend gegenwärtig, ohne in allen Details nochmals durchlebt werden zu

müssen oder gar für die Gegenwart stets entscheidend zu sein. In

diesem Sinne zeigen sich bei der Hyperkinetischen Störung sowohl Entwicklungsverzögerungen

als auch Entwicklungsabweichungen. So weisen EEG-Befunde auf

Besonderheiten in den Frequenzbändern der Hirnströme hin. Die für das

Alter der hyperaktiven Kinder zu hohen Anteile langsamer (Theta-)Wellen

sind auch bei Kindern mit anderen externalisierenden, d.h. nach außen

gerichteten, meist aggressiven Verhaltensweisen gefunden worden. Im

Jugendalter konnte bei den Betroffenen jedoch kein Unterschied mehr zu den

EEG-Befunden nicht verhaltensauffälliger Jugendlicher beobachtet werden.

Grundlage dieser Entwicklungsverzögerung ist vermutlich eine späte

Ausreifung sensorischer Systeme zur Reizweiterleitung und

-verarbeitung bei Wahrnehmungsprozessen. Entwicklungsabweichungen fanden

sich demgegenüber v.a. bei der frontalen, d.h. die vorderen Bereiche des

Gehirns betreffenden Aktivität. Sie wurden jedoch nicht bei allen

hyperaktiven Kindern beobachtet. Obwohl sie offenbar ohne erkennbaren Wert

für die normale Hirnentwicklung sind, ist unklar, warum diese

Abweichungen auftreten und inwieweit sie mit den Symptomen der

Hyperkinetischen Störung zusammenhängen. Wie im Fall der

genetischen Disposition ist die Medizin von einer Diagnostik der

Hyperkinetischen Störung anhand von physiologisch messbaren

Entwicklungsdaten weit entfernt. Die Bedeutung des EEG im Zusammenhang mit

der Störung liegt v.a. in der Diagnose einer Epilepsie, deren Behandlung

wichtig ist und insbesondere für die medikamentöse Therapie der

Hyperaktivität erhöhte Aufmerksamkeit verlangt. |

|

Neurophysiologie und Neuropsychologie

|

|

Endlich kann ich das Vergnügen haben, Ihnen einen

Entwurf meiner Abhandlung: Über die Verrichtungen des Gehirns, und über

die Möglichkeit, mehrere Fähigkeiten und Neigungen aus dem Baue des

Kopfes und Schedels zu erkennen, mitzutheilen. Franz

Joseph Gall

Brief an Joseph Freiherr von Retzer (1798)

Gall war der Begründer der Phrenologie, einer Lehre, die erstmals

bestimmtes Verhalten in einzelnen Bereichen des Gehirns verortete. |

Neurophysiologische Vorgänge sind Abläufe im

Gehirn, die mit physikalisch messbaren Veränderungen einhergehen. Dazu

zählen alle Formen der Hirnaktivität, die z.B. mit EEG

(Hirnstrommessung) oder bildgebenden Verfahren (z.B. PET -

Positronen-Emissions-Tomographie - eine Form der Computer-Tomographie)

beobachtet werden können. Darüber hinaus soll in diesem Abschnitt auch

kurz auf untersuchte Abweichungen der Hirngestalt, also auf

unterschiedliche Größen und Formen bestimmter Bereiche des Gehirns

eingegangen werden, da auch sie neurophysiologische Informationen

darstellen. Bereits seit mehr als 20 Jahren werden Forschungen

angestellt, die abweichende Hirnstrukturen bei Vorliegen eines

Hyperkinetischen Syndroms zeigen sollen. Tatsächlich sind solche Befunde

beschrieben worden: im Bereich der vorderen Großhirnrinde, des Corpus

callosum (Balken, der beide Seiten der Großhirnrinde miteinander

verbindet), des Nucleus caudatus (Teil des Striatums, das für die

Steuerung des Bewegungsapparates wichtig ist) sowie des Kleinhirns.

Die bisherigen Erkenntnisse sprechen für eine abweichende Entwicklung des

Gehirns bei hyperkinetischen Menschen. Allerdings waren die untersuchten

Patientengruppen aufgrund von Aufwand und Kosten der dazu eingesetzten

bildgebenden Verfahren i.d.R. sehr klein. Ob der meist verminderten

Ausdehnung bestimmter Hirnstrukturen im Fall von an der Hyperkinetischen

Störung leidenden Kindern tatsächlich eine auch im Erwachsenenalter

nachweisbare systematische Abweichung in der Hirnentwicklung zugrunde

liegt, ist noch offen. Der Umstand, dass viele Steuerungsfunktionen - z.B.

nach Schädigung von Arealen durch Unfälle - durch andere, ursprünglich

nicht dafür gebrauchte Bereiche des Gehirns übernommen werden können,

zeigt, wie groß gerade die ortsübergreifende Wandlungsfähigkeit des

menschlichen Gehirns ist. Insbesondere im Kindes- und Jugendalter, das

sich durch eine besonders intensive (Um-)Strukturierung von Hirnfunktionen

auszeichnet, sind derartige Größen- und Formbefunde häufig nicht stabil

oder stehen trotz Stabilität in keinem festen Zusammenhang mit bestimmten

Verhaltensweisen. |

| Neben den Informationen über die Größe und

Form verschiedener Hirnareale, die an lebenden Menschen i.d.R. nur

durch bildgebende Verfahren gewonnen werden können, sind für die

Hyperkinetische Störung vor allem physiologische Daten interessant. Diese

kann man heute gleichfalls durch bildhafte Aufnahmen des Gehirns erheben,

aber beispielsweise auch durch die Messung von Hirnströmen, Hautleitfähigkeit,

Herzschlag oder Reaktionszeiten. Interessant sind solche

Ergebnisse, weil Impulsivität, hyperkinetisches Verhalten und Defizite in

der Aufmerksamkeitskontrolle auf abweichende Steuerungsfunktionen

hinweisen, die möglicherweise nicht nur im Alltag beobachtbar sind,

sondern von der Mehrheit der Betroffenen unter immer gleichen Bedingungen

stets wieder gezeigt werden. In diesem Fall müsste man von

einer generellen Beeinträchtigung der Exekutiven Funktionen ausgehen

- jener Steuerungsprozesse, die im Frontalhirn, d.h. in der vorderen

Großhirnrinde angesiedelt sind.

Ein solches generelles Selbststeuerungsdefizit wurde bereits von Still

1902 angenommen, der erkannt hatte, dass das Verhalten der von ihm

beschriebenen Kinder dem von Unfallopfern mit Schädigungen bestimmter

Bereiche des Gehirns ähnlich war. (1, s.o.) Gerade diese Ähnlichkeit

führte schließlich dazu, der Störung selbst den Namen Minimal Brain

Damage (Minimaler Hirnschaden) bzw. später auch Minimale

Cerebrale Dysfunktion zu verleihen. Das "minimal" trug

dabei dem Umstand Rechnung, dass man diesen mutmaßlichen Schaden bzw. die

vermutete falsche Funktion einzelner Bereiche des Gehirns nicht messen und

daher auch nicht beweisen konnte. Die modernen computerberechneten

Aufnahmen von Hirnschichten erlauben es heute jedoch, die vor rund hundert

Jahren erstmals diskutierten physiologischen Grundlagen der Störung

abzubilden.

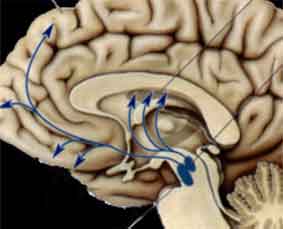

Im Mittelpunkt steht dabei die Verminderte Aktivität in Bereichen des

Frontalhirns sowie der Basalganglien, zu denen Striatum (u.a. mit dem

Nucleus caudatus), Pallidum, Substantia nigra und der Nucleus

subthalamicus zählen. Während das Frontalhirn für die Exekutiven

Funktionen verantwortlich ist, steuern die Basalganglien v.a. die

motorischen Prozesse, wobei den inhibitorischen, d.h. das Verhalten

hemmenden Funktionen des Dopamin-Stoffwechsels hier eine entscheidende

Rolle zukommt. Aus vielen Studien nicht allein zum Hyperkinetischen

Syndrom wissen wir, dass insbesondere das Striatum über den Botenstoff

Dopamin bei der Ausbildung von Erkrankungen der Bewegungsabläufe

beteiligt ist, so u.a. auch beim Morbus Parkinson, verschiedenen Formen

der Chorea ("Veitstanz") oder sogenannten Dyskinesien durch die

neuroleptische Behandlung von Schizophrenien. Da der Dopamin-Stoffwechsel

auch die Aktivität des Frontalhirns beeinflusst, zeigen

neurophysiologische Studien bei Hyperkinetikern eine Minderdurchblutung

dieses für die Exekutiven Funktionen zuständigen Hirnareals, während

der sensomotorische Kortex, der in der Hirnrinde Bewegungsinformationen

verarbeitet, eher zu stark und diffus durchblutet zu sein scheint. Die

Beziehung zwischen der Aktivität in einzelnen Bereichen v.a. des

Frontalhirns einerseits und hyperkinetischem Verhalten andererseits

variiert jedoch zwischen den Geschlechtern und ändert sich während der

Entwicklung vom Kindes- ins Erwachsenenalter. (9) Die geringere

Aktivität des Frontalhirns und die damit verbundene Einschränkung der Exekutiven Funktionen bringt im Alltag eine Reihe von kognitiven Defiziten

mit sich. Insbesondere der amerikanische Neuropsychiater Russel A. Barkley

hat sich der Beschreibung dieser Mängel angenommen: Beeinträchtigung des

Arbeitsgedächtnisses, Behinderung der bewussten Handlungsplanung

und -steuerung, eingeschränkte Selbstregulation von Stimmung,

Motivation und Erregung sowie eine reduzierte Rekonstitutionsfähigkeit,

d.h. eine verminderte Fähigkeit zur Analyse und Neuordnung

vielschichtiger Strukturen und Abläufe. (10) Klinische Beobachtungen

haben dabei ergeben, dass sich die Defizite in den Exekutiven Funktionen

vor allem in Stresssituationen zeigen, die angesichts komplexer, schwer zu

durchschauender Aufgaben mit mehreren zu beachtenden Aspekten

Hyperkinetikern die Steuerung der Aufmerksamkeit sowie die Kontrolle des

eigenen Verhaltens erschweren. Wissenschaftler vermuten daher, dass eine

spezifisch verminderte Fähigkeit zur Fokussierung, d.h. Konzentration der

Hirnaktivität auf bestimmte Aspekte einer Situation nicht nur die

Aufmerksamkeit belastet, sondern insbesondere eine zielgerichtete Hemmung

der Motorik verhindert. Zusammenfassend deuten die aktuellen

neurophysiologischen und neuropsychologischen Befunde auf eine Einheit von

abweichender Ausbildung einzelner Hirnareale, grundsätzlicher

Mindererregung des frontalen Kortex sowie nicht hinreichender

situationsabhängiger Aktivierung von Hirnfunktionen bei Vorliegen einer

Hyperkinetischen Störung hin. Inwieweit diese besondere physiologische

Disposition der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf stabile

genetische Ursachen zurückzuführen oder aber durch Einflüsse der

Umwelt v.a. in der Kindheit veränderbar sind, bleibt weitgehend

ungeklärt. Im Rahmen umfassender neuer Erkenntnisse über die Entwicklung

des Gehirns zeichnet sich jedoch ein übergreifendes Verständnis von

Anlage und Prägung ab. Abhängig von einem Ausgangsniveau der

Selbstregulation, die man als das angeborene Temperament bezeichnen kann,

kommt Umweltbedingungen wie Reizüberflutung und v.a. ungenügend

strukturiertem elterlichem Erziehungsverhalten ein erheblicher

verstärkender Einfluss auf die Ausbildung abweichender Hirnfunktionen

zu. |

Die

Resultate der Münchener Gruppe

zeigten aber nicht nur die Störung der Dopamin-

Transporter, sondern belegten erstmals in vivo und intraindividuell bei

Patienten mit ADHS, dass der

gestörte Stoffwechsel durch Methylphenidat korrigiert wird: Unter Gabe

von 3 x 5 mg täglich fand

sich nach vier Wochen bei allen Patienten eine deutliche Reduktion der

Dopamintransporter-

Konzentrationen, die bereits unter dieser niedrigen Dosis im Mittel sogar niedriger

lagen als beim Kontrollkollektiv. Bei Normalpersonen konnten

Volkow et al. in einer PET- Untersuchung mit [C-11]Cocain gleichfalls

eine Abnahme der Dopamintransporter unter Methylphenidat nachweisen.

Zusammenfassend bestätigen diese neuesten SPECT-Untersuchungen die

Vermutung, dass bei der ADHS eine

spezifische Störung des Dopamin-

Systems im Striatum vorliegt, die

sich durch Einnahme von Stimulanzien korrigieren lässt.

Klaus-Henning

Krause, Stefan Dresel & Johanna Krause

Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitätsstörung

In: Psycho 26 (2000) S.204

|

Hirnstoffwechsel - Dopamin und Noradrenalin

|

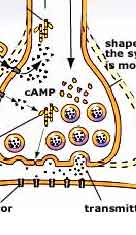

| Die größte öffentliche Aufmerksamkeit auf der

Suche nach den Ursachen der Hyperkinetischen Störung gilt derzeit dem

Stoffwechsel im Gehirn, hier insbesondere dem oben bereits angesprochenen

Neurotransmitter Dopamin. Neurotransmitter sind Botenstoffe,

die im Gehirn für die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, den Neuronen,

sorgen. Sie werden im Körper selbst hergestellt und sind am

Informationsaustausch innerhalb des gesamten Nervensystems beteiligt. Das

Dopamin gehört zu einer Gruppe von Aminen, die Catecholamine genannt

werden und u.a. die Aktivierung des Zentralnervensystems bewirken. Es wird

über ein Zwischenstadium aus Tyrosin, einer natürlichen Aminosäure

hergestellt, und ist seinerseits die Vorstufe von Noradrenalin und

Adrenalin. Dopamin ist zudem entscheidend für die Steuerung von

Bewegungsabläufen.

Eine Reihe von aufwendigen wissenschaftlichen Untersuchungen hat in den

letzten Jahren gezeigt, dass Erwachsene, die Symptome der Hyperkinetischen

Störung zeigen, eine um ca. 70% erhöhte Zahl an Dopamintransportern im

Striatum aufweisen. (9) Das Striatum gehört wie die Substantia nigra, dem

Produktionsort des Dopamin im Gehirn, zu den Basalganglien (s.o.). Da die

Dopamintransporter für den Rücktransport von Dopamin aus dem Spalt

zwischen zwei miteinander verbundenen Nervenenden verantwortlich sind und

durch ihre Häufigkeit die Reizweiterleitung beeinflussen können, wurde

vermutet, dass dieser Überschuss an Dopamintransportern die

Aktivierung des Frontalhirns behindert. Wird nämlich das freie

Dopamin im Spalt zu schnell wieder abtransportiert, kann nicht genug

Dopamin am anderen Ende des Spaltes an die nächste Zelle andocken und sie

aktivieren. Für diese Dopaminmangelhypothese spricht auch die

Wirkung der gängigsten Medikamente gegen die Hyperkinetische Störung,

der Psychostimulanzien. Der weilweit am häufigsten eingesetzte

Wirkstoff Methylphenidat (u.a. Ritalin bzw. Medikinet) sorgt zwar zu

10-15% dafür, dass mehr Dopamin in den Spalt abgegeben wird, wirkt aber

zu 85-90% über die Blockade des Dopamintransporters, wodurch der

Botenstoff länger im Spalt verbleibt und wirken kann.

Erst jüngst haben die Studien von Gunther Moll und Kollegen am

Göttinger Universitätsklinikum Hinweise darauf erbracht, dass

möglicherweise keine pauschale Untererregung des Nervensystems durch

Dopaminmangel die Hyperkinetische Störung kennzeichnet, sondern vielmehr

eine übermäßige Ausbildung des dopaminergen Systems. (11) Moll und

seine Mitarbeiter interpretieren die erhöhte Anzahl an

Dopamintransportern nicht als Hinweis auf eine unnormal starke

Rücktransportaktivität, sondern nehmen einen natürlichen

Zusammenhang zwischen der Dichte des dopaminergen Systems und der

Häufigkeit der für dieses System notwendigen Transporter an. Ein

solcher Zusammenhang wird durch tierexperimentelle Befunde gestützt, bei

denen - entsprechend der Untersuchungen von Dresel und Kollegen an

Menschen (9) - Ratten Methylphenidat verabreicht wurde. Allerdings

unterschieden die Wissenschaftler der Göttinger Forschergruppe zwischen

kindlichen, pubertären und erwachsenen Tieren, denen sie zu

unterschiedlichen Zeiten das Medikament verabreichten. Dabei beobachteten

sie, dass allein die Medikamenteneinnahme im "Kindesalter" zu

einer bleibenden Verringerung der Dopamintransporter führte, während die

Effekte der medikamentösen Behandlung nach der Geschlechtsreife

der Tiere mit Absetzen des Methylphenidats verschwanden. Da die Dichte des

dopaminergen Systems bis zum Jugendalter im Rahmen der Hirnentwicklung

zunimmt, sich dann aber wieder verringert, schlossen Moll und Kollegen aus

ihren Beobachtungen, dass die Behandlung der kindlichen Tiere die

übermäßige Ausbildung des dopaminergen Systems behinderte. Die

geringere Dichte bedurfte schließlich nurmehr einer dauerhaft kleineren

Zahl an Transportern. Demnach würde die erhöhte Anzahl an

Dopamintransportern beim Vorliegen einer Hyperkinetischen Störung weniger

auf einen Mangel als vielmehr auf einen Dopaminüberschuss zumindest

in einzelnen Bereichen des Gehirns hinweisen.

Über die Interpretation der Göttinger Befunde ist seit 2001 heftig

gestritten worden. Die pauschale Kritik, die zunächst v.a. an der kleinen

Zahl untersuchter Tiere geübt wurde, wird der Untersuchung jedoch nicht

gerecht, zumal sich bei weiteren Studien in Göttingen und anderen Labors

eine Bestätigung der Ergebnisse abzeichnet. Insbesondere ein Vertreter

der Göttinger Forschergruppe, der Neurobiologe Gerald Huether, hat nach

Veröffentlichung der ersten Befunde mit klinisch überzogenen Aussagen

Furore gemacht, indem er vor einer Parkinsongefahr bei mit

Methylphenidat behandelten Kindern warnte, deren dopaminerges System sich

unter Medikation möglicherweise nicht genügend ausbilden würde. (12)

Während dieses Risiko gegenüber den aktuellen, nicht selten

existenziellen Problemen hyperaktiver Kinder jedoch eher akademischer

Natur ist, da für die Erkrankung am Morbus Parkinson weitere Faktoren

eine Rolle spielen, wirft die Dopaminüberschusshypothese neue Fragen auf.

Diese Fragen betreffen nicht zuletzt wiederum die Wirksamkeit der

medikamentösen Behandlung, die ja vorderhand das im Spalt zwischen

bestimmten Nervenzellen verfügbare Dopamin durch die Psychostimulanzien

weiter vermehrt wird, obwohl bereits eine übermäßige Ausbildung des

dopaminergen Systems gegeben ist.

Eine eindeutig zu beweisende Antwort darauf steht noch aus. Im Rahmen

des derzeitigen Wissensstandes scheint es jedoch denkbar, dass eine generelle

Übererregung einzelner Hirnareale die hohe Ablenkbarkeit hyperkinetischer

Menschen bedingt, während die Dauererregung zugleich die Aktivierung

hemmender Strukturen wie der Exekutiven Funktionen im Frontalkortex

blockiert. Die Wirkung der stimulierenden Medikamente würde in diesem

Fall durch das Überschreiten eines Schwellenwertes erreicht, wodurch es

auf der Basis des Dopaminüberschusses zu einem vollständigen Verbrauch

bzw. der Auflösung des Dopamins im Spalt kommen würde. Da gleichzeitig

der Rücktransport des Dopamins durch die Blockierung der

Dopamintransporter verhindert ist, muss erst wieder neues Dopamin gebildet

werden, um das frühere (störungsspezifisch überhöhte) Erregungsniveau

wiederherzustellen. Dieser Vorgang dauert ungefähr so lange wie die

Wirkdauer des Methylphenidats angegeben wird: 2 bis 4 Stunden.

|

Erst in den letzten zehn Jahren ist es den

Hirnforschern und Entwicklungspsychologen vor allem mit Hilfe der

sogenannten bildgebenden Verfahren gelungen nachzuweisen, welch

nachhaltigen Einfluss frühe Bindungserfahrungen darauf haben, wie und

wofür ein Kind sein Gehirn benutzt, welche Verschaltungen zwischen den

Milliarden Nervenzellen deshalb besonders gut gebahnt und stabilisiert und

welche nur unzureichend entwickelt und ausgeformt werden. Dieses Wissen

beginnt erst jetzt allmählich unter Kinderärzten, Psychiatern und

Erziehern Verbreitung zu finden. Bis es in alle Schichten der Bevölkerung

und zu allen Eltern vorgedrungen ist, werden wohl noch ein paar Jahre

vergehen.

Nicht viel anders verhält es sich mit der zweiten

wichtigen Erkenntnis, dass die frühkindlichen Bindungen nur der erste

Schritt eines langen und komplizierten Sozialisationsprozesses sind. Im

verlauf dieses Prozesses lernt jedes Kind, sein Gehirn auf eine bestimmte

Weise zu benutzen. Beispielsweise indem es dazu angehalten, ermutigt oder

auch gezwungen wird, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten stärker zu

entwickeln als andere, auf bestimmte Dinge stärker zu achten als auf

andere, bestimmte Gefühle her zuzulassen als andere. Kinder, die in

unterschiedlichen Kulturen aufwachsen, erwerben dabei z.T. sehr

unterschiedliche kulturell tradierte Fähigkeiten. Die Kinder der

eingeborenen des amazonischen Regenwaldes lernen auf diese Weise bis zu

einhundert verschiedene Grüntöne zu unterscheiden und die der Inuit im

nördlichen Polarkreis ein Dutzend verschiedene Formen von Schnee

auseinanderzuhalten. Auch unsere Kinder erwerben im Verlauf dieses

Prozesses all jene Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf die es eben für das

Leben in unserem Kulturkreis ganz besonders ankommt. Dadurch werden auch

die dabei immer wieder aktivierten neuronalen Verschaltungen stärker und

intensiver benutzt, ausgebaut und entwickelt.

Gerald Hüther &

Helmut Bonney

Neues vom Zappelphilipp

Walter (2002) S.43f.

|

Es erstaunt, welch skurrile und vor allem einen

Wirknachweis schuldig bleibende Verfahren zum Einsatz kommen und Eltern

sehr viel Geld aus der Brieftasche locken, wie zum Beispiel Bachblüten,

Edu-Kinesiologie, verschiedene Eliminationsdiäten, Horchtherapien,

Blicktherapien und Übungsprogramme wie mit dem »Brain-Boy«. Allen

diesen Verfahren ist gemeinsam, dass sie dem Wunschdenken vieler Menschen

entsprechen, dass alles ganz einfach ist und dass man nur das Richtige

üben muss. Erfahrungsgemäß ist jedoch die Biologie eine sehr komplexe

und komplizierte Materie.

Götz-Erik Trott

Pillen für den Zappelphilipp? Medikation - Ritalin und andere

Medikamente

In: ADS: verstehen - akzeptieren - helfen (vgl. 14 S.271f.) |

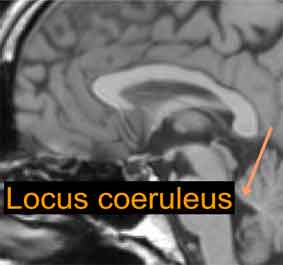

Ein weiterer Neurotransmitter, der unter

Medizinern im Verdacht steht, an der Symptomatik der Hyperkinetischen

Störung beteiligt zu sein, ist das Noradrenalin, auch Norepinephrin

genannt. Es ist wie das Dopamin ein Catecholamin, d.h. ein Produkt der

Biosynthese aus dem natürlichen Amin Tyrosin. Die noradrenerge Aktivität

im Gehirn geht vom Locus coeruleus aus, einer grau pigmentierten

Zellgruppe im Boden des IV. Ventrikels. Das noradrenerge System wirkt wie

das dopaminerge System v.a. aktivierend (steigert u.a. den Puls), jedoch

z.T. in anderen Regionen der Großhirnrinde sowie des Kleinhirns. Die Befunde zur Bedeutung des Noradrenalins in der Verursachung der

Hyperkinetischen Störung lassen noch keine eindeutige Funktion dieses

Botenstoffs erkennen. Aufmerksam wurde die Medizin auf das Noradrenalin,

weil die Behandlung von hyperkinetischen Patienten mit Antidepressiva

bisweilen Erfolge zeigte. Zum Einsatz kamen dabei

Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Reboxetin - Markenname ® Edronax),

Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (Venlafaxin - Markenname

® Trevilor) sowie Medikamente, welche die Monoaminooxidase, einen

Catecholaminabbauprozess, verhindern (u.a. Moclobemid - Markenname ®

Aurorix). Keiner dieser Wirkstoffe hat sich jedoch als nur

näherungsweise so effektiv in der Behandlung des Hyperkinetischen

Syndroms erwiesen wie Methylphenidat. (13) Dass die Beeinflussung

des noradrenergen Systems derzeit so stark diskutiert wird, hängt weniger

mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen als vielmehr mit dem

gesellschaftspolitischen Interesse, das der medikamentösen Behandlung

von hyperkinetischen Kindern derzeit entgegengebracht wird. Hierbei geht

es vor allem um den Einsatz des Amphetaminderivats Methylphenidat (®

Ritalin bzw. ® Medikinet), dem v.a. in der Boulevardpresse trotz

gegenteiliger Forschungslage ein Suchtpotential unterstellt wird. (14)

Manche Pharmafirmen, aber v.a. viele pseudotherapeutische Schulen und

Sektenunternehmen versuchen, aus der Diskussion Kapital zu schlagen und

meist in ihrer Wirksamkeit zweifelhafte oder gar schädliche

"Naturheilmittel" und Psychotechniken als geeignete Therapien zu

verkaufen. Ob die insbesondere vom Pharmakonzern Lilly betriebene

Konzentration auf das noradrenerge System mit der intensiven

Neuvermarktung einer bereits seit Jahren bekannten Substanz (Atomoxetin -

Markenname ® Tomoxetin) tatsächlich einen bedeutenden neuen Bereich der

wissenschaftlichen Betrachtung und medikamentösen Therapie der

Hyperkinetischen Störung erschließen wird, ist allerdings fraglich. (15) |

|

Immunsystem und komorbide Störungen

|

Bei einem Vortrag des Kinderschutzbundes höre ich

von der referierenden Ärztin zum ersten Mal etwas von der

Phosphatempfindlichkeit und dem Verhalten dieser Kinder. Ich gehe mit

beiden Buben zu dieser Ärztin, und wir beginnen mit der Umstellung der

Ernährung. [...] Wir leben alle mit der Ernährungsumstellung, zunächst

ohne Erfolg. Nach einem Vierteljahr tritt bei E. eine Besserung ein, er

wird etwas ruhiger, die Schrift wird besser, er liest sogar über einen

längeren Zeitraum hinweg ein Buch. Etwa ein halbes Jahr nach der

Einführung der phosphatarmen Ernährung zeigen sich auch bei S. erste

Erfolge, die Schulleistungen werden sehr viel besser. Ein Lehrer sagt zu

ihm: »Sind Sie ein fauler Hund gewesen!« Unsere Nahrungspalette ist

inzwischen extrem eingeschränkt, wir müssen zusätzlich Vitamine,

Kalzium etc. einnehmen. Einige Verhaltensauffälligkeiten bleiben dennoch

unverändert: Impulsivität, Verständnis- und Wahrnehmungs-

schwierigkeiten bleiben bestehen, aber außer in Streßsituationen sind

sie deutlich ruhiger geworden.

Johanna Krause

Leben mit hyperaktiven Kindern.

Piper/C&H (1995) S.94f.

(aus dem Kapitel:

Werdegang dreier hyperaktiver Kinder) |

Über viele Jahre standen Reaktionen des

Immunsystems im Verdacht, die Hyperkinetische Störung auszulösen.

Vorreiter dieser Bewegung war der amerikanische Arzt und Allergologe Benjamin

Feingold, der in den 1970er Jahren mit Veröffentlichungen über eine

spezielle Diät, die Feingold-Diät, berühmt wurde. 1976 wurde die

Feingold Association of the United States (FAUS) gegründet, die

bis heute Tausende von Mitgliedern, v.a. Familien mit hyperaktiven

Kindern, repräsentiert. Der zunächst erhobene Anspruch, die

Hyperkinetische Störung allein durch allergische Immunreaktionen auf

bestimmte Nahrungsmittel und Ergänzungsstoffe (u.a. Phosphate) erklären

und mit dem Verzicht auf solche Nahrungsbestandteile behandeln zu können,

wurde in späteren Jahren jedoch aufgegeben. 1980 wurde in Deutschland die

Phosphatliga gegründet, die zunächst primär den Ideen Feingolds

verpflichtet war. Bereits 1987 erfolgte jedoch die Umbenennung in Arbeitskreis

Überaktives Kind (AÜK), da man rasch erkannte, dass die

Phosphat-Theorie zu kurz griff und eine Diät nur bei einem Teil der

entsprechend ernährten Kinder eine Symptomverringerung brachte.

Nichtsdestotrotz werden Ernährungseinflüsse auf die Symptomatik der

Hyperkinetischen Störung noch immer diskutiert und Diäten v.a. in

populären Erziehungsratgebern zum Thema angepriesen. (16)

Obwohl die Symptome der Hyperkinetischen Störung, insbesondere die

Hyperaktivität, durchaus Ähnlichkeit mit Verhaltensweisen bei

allergischen Reaktionen haben, konnte bislang ein systematischer

Zusammenhang der Verhaltensstörung mit Allergien oder der

Unverträglichkeit bestimmter Nahrungsmittel nicht nachgewiesen werden. Da

in den letzten Jahren (auto-)immunologische Vorgänge im menschlichen

Körper als Faktoren bei der Entstehung von Zwangs- und Ticstörungen

identifiziert wurden, ist es allerdings nicht gänzlich auszuschließen,

dass in den nächsten Jahren auch im Fall der Hyperkinetischen Störung

Infekte bzw. durch diese provozierte Immunreaktionen als Faktoren

ermittelt werden. Es erscheint jedoch auch für die Zukunft

unwahrscheinlich, dass einzelne Ursachen für das vielschichtige

Störungsbild zu finden sind. Eine durch spezielle Antikörper (IgE)

vermittelte hyperkinetische Symptomatik, wie sie im Fall von atopischen

Erkrankungen der Haut (z.B. Neurodermitis) bzw. Schleimhaut denkbar wäre,

ist bisher nicht beobachtet worden.

Insgesamt sind komorbide, d.h. überzufällig gemeinsam auftretende

kinder- und jugendpsychiatrische Störungen zwar ein Hinweis auf mögliche

gemeinsame Ursachen. Komorbidität allein begründet jedoch noch keinen

kausalen Zusammenhang zwischen einzelnen Störungen, zumal gerade

unter dem Aspekt einer gestörten Entwicklung genetische, physiologische

und psychische Faktoren nicht isoliert zu betrachten sind. So wird bei

rund 60% aller Kinder, die an einer multiplen Tic-Störung (Tourette-Syndrom)

leiden, zugleich eine Hyperkinetische Störung diagnostiziert. Allerdings

sind für das Auftreten einer hyperkinetischen Symptomatik vor den

Symptomen der Tic-Störung eigenständige Ursachen anzunehmen, während

die Ausbildung hyperkinetischer Verhaltensweisen nach dem Auftreten

der Tic-Störung meist als Teil des Tourette-Syndroms zu erklären ist.

Gleichermaßen ergibt sich aus dem häufig gemeinsamen Auftreten von

Hyperkinetischem Syndrom und Teilleistungsstörungen

bei rund 20-30% der hyperkinetischen Kinder kein ursächlicher

Zusammenhang der Störungen. (17) Weder störungsübergreifende genetische

Anlagen noch vermeintliche psychische Wechselwirkungen sind aus den heute

vorliegenden klinischen Befunden eindeutig abzuleiten. Handelt es sich

bei der Behinderung im Lern- und Leistungsvermögen nicht nur um eine

soziale Folge der verminderten Aufmerksamkeit sowie des gestörten

Verhaltens, sondern um ausgeprägte Defizite in einem bestimmten Bereich

der intellektuellen Begabung, so liegt vermutlich eine eigenständige

Störung vor. Wie jemand, der einen Schnupfen hat, sich auf dem Weg zur

Apotheke ein Bein brechen kann, so kann die Hyperkinetische Störung mit

einer Vielzahl an psychischen und auch körperlichen Auffälligkeiten

einhergehen bzw. deren Auftreten sogar begünstigen, ohne dass aus diesem

Grund eine gemeinsame Ursache anzunehmen ist. |

Gifte und andere Schädigungen des Gehirns

|

|

| In rund 20 Prozent der Fälle, bei

welchen Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eine Hyperkinetische

Störung diagnostiziert wird, ist unklar, welche Ursachen die

beobachtete Symptomatik hat. Das heißt nicht, dass wir in jedem

Einzelfall der verbleibenden ca. 80 Prozent genau wissen, was die

Störung wie auslöst oder begünstigt. Allerdings ergibt sich für

diese große Mehrheit an Betroffenen und ihre Krankengeschichte ein klares

Bild: Die Symptome sind eindeutig und treten in typischer Einheit

miteinander auf; die Vorgeschichte der Störung lässt ein durchgängiges

Muster an Auffälligkeiten (z.B. motorische Unruhe) erkennen, das eine

diesbezügliche biologische Anlage vermuten lässt; Eltern und/oder

Geschwister der Patienten zeigen vergleichbare Verhaltensauffälligkeiten;

und - jedoch nicht als Diagnosekriterium zu verstehen - die Behandlung mit

den heute gebräuchlichen stimulierenden Medikamenten ist fast immer

wirkungsvoll. Demgegenüber lassen sich die genannten 20 Prozent an

Betroffenen, denen ebenfalls eine Hyperkinetische Störung attestiert

wurde, nicht so einfach hinsichtlich Symptomatik und Verlauf

zusammenfassen. Dies lässt vermuten, dass deren besondere

Auffälligkeiten zumindest teilweise auf andere Ursachen als eine

angeborene und durch die Sozialisation ausgeprägte abweichende

neurobiologische Anlage zurückzuführen sind. Welche Ursachen sind

hierbei denkbar?

Zum einen Intoxikationen, d.h. Vergiftungen durch Substanzen,

die dem Körper von außen zugeführt oder von ihm selbst in schädlicher

Konzentration hergestellt werden. Als Intoxikation bezeichnet man dabei

nicht nur lebensbedrohliche Vergiftungen, sondern jede schädliche Wirkung

von Substanzen auf einen Organismus, also beispielsweise auch die

schleichende Gesundheitsbeeinträchtigung durch Schadstoffe in der Luft.

Insofern besteht eine fließende Grenze zwischen Intoxikationen und

Allergien: Während die Intoxikation das Übermaß einer Substanz an einer

bestimmten Stelle des Organismus voraussetzt, wird die Allergie durch eine

Überempfindlichkeit des Organismus bedingt, der bereits alltägliche

Konzentrationen einer Substanz (z.B. Pollen verschiedener Gewächse) nicht

mehr ohne Beeinträchtigung seiner normalen Funktion toleriert.

Obgleich für die Hyperkinetische Störung bislang keine allergischen

Reaktionen als Ursache oder auch nur Teilfaktor der Symptomatik

nachgewiesen werden konnten, weiß man, dass einige Substanzen in

überhöhter Konzentration insbesondere hyperaktives Verhalten auslösen

können. Dazu zählen u.a. Blei, Kupfer (auch in Verbindung

mit einer Schilddrüsenüberfunktion) und andere Schwermetalle, aber auch Alltagsdrogen

wie Coffein. Je nach der körperlichen Verfassung eines Menschen sowie

in Wechselwirkung mit anderen Substanzen kann eine Vielzahl weiterer

Wirkstoffe hyperkinetische Symptome hervorrufen, deren Grund jeweils

individuell abgeklärt werden muss, wenn eine betroffene Person in einer

entsprechend belasteten Umwelt lebt bzw. einschlägige Substanzen in

unüblicher Menge konsumiert. Des weiteren können auch körpereigene

Substanzen wie beispielsweise Schilddrüsenhormone Hyperaktivität

auslösen; die Bestimmung der verschiedenen Thyroxin-Parameter zum

Ausschluss einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) gehört

daher zur Basisdiagnostik beim Verdacht auf das Vorliegen einer

Hyperkinetischen Störung.

Allerdings sind die wechselseitigen Bedingungen von physiologischer

Disposition und Umwelteinwirkungen so vielschichtig, dass die oft

zahlreichen Faktoren bereits eines einzelnen Symptoms nur schwer zu

isolieren und zu messen sind. Solange die klinische Symptomatik von

auffällig unaufmerksamen, unruhigen und impulsiven Menschen nicht

nachweislich auf die Intoxikation durch einzelne Substanzen

zurückzuführen ist, muss die Diagnose einer Hyperkinetischen Störung

auch dann als berechtigt gelten, wenn das Krankheitsbild und die

Krankengeschichte weitere Ursachen zwar nahelegen, die in Frage stehenden

Faktoren die Krankheit jedoch weder schlüssig noch ausschließlich

erklären können.

|

In

America I have often observed that on the Roofs of our shingled Houses

where Moss is apt to grow in northern Exposures, if there be any thing on

the Roof painted with white lead, such as Balusters, or Frames of dormant

Windows, &c. there is constantly a streak on the Shingles from such

Paint down to the Eaves, on which no Moss will grow, but the Wood remains

constantly clean & free from it.--We seldom drink Rain Water that

falls on our Houses; and if we did, perhaps the small Quantity of Lead

descending from such Paint, might not be sufficient to produce any

sensible ill Effect on our Bodies. But I have of a Case in Europe, I

forgot the Place, where a whole Family was afflicted with what we call the

Dry-Bellyach, or Colica Pictonum, by drinking Rain Water. It was at a

Country Seat, which being situated too high to have the Advantage of a

Well, was supply'd with Water from a Tank which receiv'd the Water from

the leaded Roofs. This had been drank several Years without Mischief; but

some young Trees planted near the House, growing up above the Roof, and

shedding their Leaves upon it, it was suppos'd that an Acid in those

Leaves had corroded the Lead they cover'd, and furnish'd the Water of that

Year with its baneful Particles & Qualities.

Benjamin

Franklin

Brief an Benjamin Vaughan (1786), zitiert nach einer Kopie in der

US Library of Congress |

So hatte ich mich in Michels Alter vor dem Kindergarten von der Hand

meiner Erzieherin losgerissen und vollbrachte am Kotflügel eines

vorbeifahrenden Autos einige artistische Übungen. Daraufhin landete ich

mit einem doppelten Salto ohne Netz und keiner weiteren Sicherung als der

Krankenversicherung meiner Eltern auf der Chirurgie unseres

Provinzhospitals. Da mein Großvater dort früher Chefarzt, meine Mutter

Ärztin gewesen war, nahm man sich meiner äußerst zuvorkommend an. Meine

Eltern waren zu dieser Zeit im Urlaub und unerreichbar. Zurück in der

Heimat schenkten sie dem kleinen Patienten ein Postauto, das

batteriegetrieben eine Runde auf dem Krankenhausfußboden drehte, wenn man

oben zehn Pfennig einwarf. Da ich viel Besuch bekam und sehr eindringlich

betteln konnte, verließ ich das Spital als reicher Mann.

Johannes

Streif

Michel aus Lönneberga - Kind hoch drei

In: Ein Herz und eine Serie. Hrsg. von Bettina Brömme

& Thomas Endl

Reclam Leipzig (1999) S.138 |

Ein weiteres graues Feld möglicher Ursachen der Hyperkinetischen Störung

jenseits der vererbten und durch die individuelle Entwicklung

beeinflussten neurobiologischen Disposition sind Schädigungen des

Gehirns. Solche sogenannten Läsionen können vielgestaltiger Natur

sein und ihrerseits verschiedene Ursachen haben. Bei Auffälligkeiten in

zentral vom Gehirn gesteuerten Funktionen, zu denen psychiatrische und

neurologische Erkrankungen sowie Verhaltensstörungen zählen, ist die

gängigste Annahme eine prä- oder perinatale Schädigung von

Hirnstrukturen. Pränatale Schädigungen sind Fehlentwicklungen

oder Zerstörungen von Bereichen des Gehirns vor der Geburt. Sie

können einerseits durch Substanzen verursacht werden, welche die Mutter

als Nahrung oder durch Atmung und Haut zu sich nimmt, andererseits aber

auch durch den Mangel an lebensnotwendigen Grundstoffen. In diesem Sinne

erhöht das Rauchen bzw. Passivrauchen von Müttern die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind an der Hyperkinetischen Störung leidet,

wobei möglicherweise in vielen Fällen sowohl die mütterliche

Nikotinabhängigkeit als auch die kindliche Verhaltensstörung auf einer

genetisch vermittelten gemeinsamen Disposition beruhen. (18) Denkbar sind

aber auch pränatale Schädigungen durch physische Einwirkungen, bei denen

unfall- oder gewaltbedingt der Fötus im Mutterleib verletzt wird. Perinatale

Schädigungen sind hingegen Zerstörungen der Hirnstruktur, die im

zeitlichen Umfeld der Geburt des Kindes entstehen. Sie werden meist durch

Sauerstoffmangel oder physische Einwirkungen während der Geburt

verursacht. Sowohl vor- als auch frühe nachgeburtliche Schädigungen des

Gehirns sind nicht selten unspezifischer Art, d.h. sie sind nicht immer

mit bildgebenden Verfahren eindeutig zu erfassen und in ihren Konsequenzen

für die Entwicklung und das Verhalten des Kindes beschreibbar. Die Idee

der prä- oder perinatalen Schädigung des Gehirns bestimmte das frühere

Konzept des Minimale Brain Damage bzw. der Minimalen Cerebralen

Dysfunktion (vgl. Namen der Störung).

Natürlich kann es auch im späteren Leben zu Schädigungen

an Hirnstrukturen kommen. Diese geschehen häufig durch Unfälle, die

umschriebene Bereiche des Gehirns betreffen. Solche durch physische

Einwirkungen verursachten Läsionen sowie ihre Konsequenzen zog bereits

1902 der englische Arzt George F. Still zur Charakterisierung der

Symptomatik der späteren Hyperkinetischen Störung heran (s.o.).

Betroffen vom sogenannten "Frontalhirnsyndrom" sind

Menschen, deren Großhirnrinde im Bereich der Stirn verletzt wurde, jener

Stelle also, an der die Exekutiven Funktionen angesiedelt sind. Neben den

unmittelbaren Unfallfolgen gibt es freilich noch eine große Anzahl

weiterer Gründe für bleibende Hirnschädigungen, die von den bereits

angeführten Substanzeinwirkungen (Gifte, Drogen) über Mangel-

und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu erblichen degenerativen,

d.h. die Struktur des Gehirns auflösenden Neuropathien reichen. Viele

dieser Leiden sind sehr selten, weshalb eine umfangreiche Diagnostik nur

dann angezeigt ist, wenn entsprechende Beeinträchtigungen durch

spezifische Lebensbedingungen oder Häufungen im Familienkreis nahe

liegen. Treten die Symptome einer Hyperkinetischen Störung jedoch erst im

Erwachsenenalter auf, so macht es Sinn, zunächst krankhaften

Veränderungen im Gehirn nachzugehen, bevor eine retrospektive Diagnose

von hyperkinetischen Auffälligkeiten oder gar eine vorschnelle Therapie

versucht wird.

Dennoch. Wie im Fall der komorbiden Störungen bereits festgestellt, so

gilt auch hier, dass die Hyperkinetische Störung für die Mehrzahl der

Schädigungen des Gehirns weder ein begünstigender Faktor noch ein

Ausschlusskriterium ist. Hyperkinetiker können wie anderen Menschen auch

an den neurologischen Folgen von Stoffwechselstörungen, von

Unfallschäden oder beispielsweise auch von Hirntumoren leiden. Für die

Hyperkinetische Störung spricht eine weitgehende Konstanz der

Symptomatik über das gesamte Leben hinweg, wenngleich die

unterschiedlichen Lebenssituationen von Kindern und Erwachsenen das

gleiche Symptom häufig in unterschiedlichem Licht erscheinen lassen.

Gegen eine Hyperkinetische Störung und für pathologische Veränderungen

im Organismus spricht demgegenüber eine rasch und unvermittelt sich

darstellende Symptomatik - auch und gerade dann, wenn die Psyche des

Betroffenen, wenn Emotionen und Verhalten sich überraschend ändern. Dann

ist eine Differentialdiagnostik nicht nur sinnvoll, sondern gegebenenfalls

lebensrettend.

|

|

Erziehung und Sozialisation

|

John M. Gottman

u.a. auf Deutsch:

Kinder brauchen emotionale Intelligenz

Heyne (1998)

Väter und Mütter von

hyperkinetischen Kindern vereinen in ihrer Erziehungshaltung zudem

gleichermaßen Elemente des Coaching, des Gewährenlassens und der Missbilligung,

wohingegen die Eltern der diesbezüglich unauffälligen Kinder

Nichtbeachtung und Missbilligung mit geringer Toleranz des in Frage

stehenden Verhaltens verbinden. Vorderhand mag dies auf eine geringere

erzieherische Eindeutigkeit oder Konsequenz der Eltern von ADHD-Kindern

schließen lassen. Allerdings begegnen sie dem Ärger ihrer Kinder nicht

weniger coachend als die Eltern der Vergleichspopulation; vielleicht

versuchen sie angesichts der geringeren Selbstregulations-

kompetenzen ihrer hyperkinetischen Söhne, die Eskalation des Ärgers

durch gelegentliche Duldung problematischen Emotionsausdrucks zu

vermeiden. Dem entspricht auch die tendenzielle Differenzierung zwischen

hyperaktiven und nicht hyperaktiven Kindern innerhalb der Population der

vorliegenden Untersuchung. Hier ergeben sich geringere Laisser-faire- und

größere Nichtbeachtung / Missbilligung-Werte für die hyperaktiven,

jedoch größere Laisser-faire-

und geringere Nichtbeachtung / Missbilligung-Werte für die nicht

hyperaktiven Kinder.

Johannes

Streif

Meta-Emotion: Emotionale Kommunikation in Familien mit hyperkinetischen

Kindern. Diplomarbeit

München (1999) S.167f.

|

Gleich vorweg: Das, was Psychologie und

Psychiatrie heute als die Hyperkinetische Störung bezeichnen, kann nicht

durch Erziehung oder anderweitige Umweltprägung hervorgerufen

werden! Kritiker der Diagnose sind bis heute jeden Beweis dafür schuldig

geblieben, wie sie das systematische Auftreten der spezifischen

Verhaltensauffälligkeit durch die unterschiedlichsten Umweltbedingungen

erklären können, ohne eine genuine, den Betroffenen innewohnende gleiche

Ursache zu akzeptieren. Angesichts der vielfältigen Formen menschlicher

Gemeinschaften auf dieser Erde grenzt es ohnehin an ein Wunder, dass wir

über die Menschheit hinweg so viele Verhaltensweisen teilen, uns im

Denken und Fühlen des anderen so sehr wiederfinden können. Das

abendländische Mittelalter sah in dieser moralischen Universalität sogar

einen Gottesbeweis, als ob nur der Schöpfer die grundsätzliche Haltung

zum Leben allen Menschen gleich habe eingeben können. Aber sollten wir

auch nur an einen Sieg der menschlichen Vernunft glauben, so ist es

dennoch wunderbar, dass weite Teile der heutigen Menschheit eine

gemeinsame Vorstellung vom Menschenrecht haben und sich gleichermaßen

gesellschaftlichen Regeln verpflichtet fühlen. Und ausgerechnet die Welt

der hyperkinetischen Kinder soll nun eine sein, die diese Kinder nicht

oder nicht hinreichend auf eine Gemeinschaft und ihre Regeln vorbereitet? Der amerikanische Psychologe und Wissenschaftler

John Gottman, der v.a.

durch seine Forschungen zu Partnerschaft und Familie bekannt wurde, hat in

einer aufwendigen Studie 53 Familien mit einem zu Beginn der Untersuchung

4 bis 5 Jahre alten Kind über mehrere Jahre hinweg begleitet. Dabei

erfasste er neben einer Vielzahl an psychologischen und soziologischen Daten

insbesondere den emotionalen Umgang der Familienmitglieder miteinander. In

einem eigens entwickelten Interview befragte er Eltern und Kinder, wie sie

mit dem Erleben von Ärger und Traurigkeit an sich selbst sowie an anderen

umgehen. 1997 veröffentlichten er und seine Mitarbeiter schließlich die

Ergebnisse der Untersuchung in einem umfangreichen wissenschaftlichen

Buch. (19)

Gottman und seine Kollegen fanden heraus, dass die Aufmerksamkeit sowie

das strukturierte Eingehen auf die emotionale Verfassung des Kindes einen

erheblichen Einfluss auf seine Entwicklung hat. Im Mittel waren die Kinder

von emotional zugewandten Eltern, die Ärger und Traurigkeit der Söhne

und Töchter sahen, ohne jedoch jede Form der Gefühlsäußerung zu

dulden, nach drei Jahren nicht nur emotional reifer und sozial

kompetenter, sondern auch intelligenter. Darüber hinaus zeigte eine Reihe

von physiologischen Parametern, u.a. EKG*-Messwerte und Laborwerte von

Stresshormonen**, dass sich die Kinder in emotional strukturierten

Familien auch in ihrer biologischen Verfassung anders entwickelt hatten.

Ein Erziehungsstil, der nach der amerikanischen Psychologin Diana Baumrind

(20) autoritativ genannt wird und - einfach gesagt - spürbare elterliche

Liebe mit erzieherischer Konsequenz verbindet, begünstigte offenbar die

Ausbildung der physiologischen Voraussetzungen zur Selbstregulation: eine

maximale Steuerung der parasympathischen Aktivität. Das parasympathische

Nervensystem erfüllt auf der Seite des vegetativen Nervensystems

(Organsteuerung, u.a. Augen, Herz, Lunge) ähnliche die Erregung hemmende

Aufgaben wie die frontalen Bereiche der Großhirnrinde auf Seiten der

willentlichen Verhaltenskontrolle (die sogenannten Exekutiven

Funktionen, s.o.).

Die Erziehung hatte also nicht nur einen psychologisch und sozial auch von

Außenstehenden (z.B. Lehrern) beobachteten Einfluss auf die Entwicklung

der Kinder, sondern sogar einen Effekt auf die körperliche Verfassung und

die physiologischen Voraussetzungen zur Selbstregulation. [*

Elektrokardiogramm zur Messung der Herzfunktion; ** hier im Urin bestimmte

Catecholamine: Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol]

Warum wird dies hier so ausführlich dargestellt? Erstens, weil es zur

Studie von Gottman und seinen Mitarbeitern bisher in Ansatz und Umfang

keine vergleichbare Untersuchung gibt. (21) Zweitens, weil Gottman und

Kollegen eine Ausnahme in dieser und anderen ihrer Untersuchungen

beschreiben: Kinder, die an einer Hyperkinetischen Störung leiden. Obwohl

diese Kinder unter vergleichbar günstigen Sozialisationsbedingungen

ebenfalls einen guten und im Vergleich mit nicht-hyperkinetischen Kindern

unauffälligen Steuerungsspielraum der parasympathischen Aktivität

ausbilden, erreichen sie dennoch nicht das gleiche Maß an

Aufmerksamkeitssteuerung und Selbstregulation. (22) Entsprechende Befunde

ergaben sich bereits in früheren Studien anderer Wissenschaftler und

stützen die Annahme einer spezifischen Entwicklungsverzögerung und auch

Entwicklungsabweichung, wie sie in diesem Artikel an anderer Stelle

bereits beschrieben wurden. (23) Damit ist keinesfalls bewiesen, dass

Erziehung - wie auch andere Umwelteinflüsse - bei hyperkinetischen

Kindern wirkungslos ist. Sie hat allerdings bei gleicher Absicht und

Hingabe der Erziehenden nicht immer die gleiche Wirkung. Vielleicht sollte man die

Hyperkinetische Störung daher weniger nach ihren unmittelbaren

Verhaltenseffekten charakterisieren als vielmehr nach dem, was sie an

normaler Entwicklung behindert. In diesem Zusammenhang bekommen die

vielfältigen Einflüsse der unterschiedlichen Gesellschaften auf dieser

Erde, in denen

stets auch betroffene hyperkinetische Menschen leben, im Spiegel der Störung ein

gemeinsames Gesicht: der erziehungs- und sozialisationsunabhängigen

Schwierigkeit, sich selbstgesteuert an die Regeln einer Gemeinschaft

anzupassen. Egal, wie diese Regeln aussehen und wer sie vermittelt.

|

| Diese Sichtweise offenbart auch,

wie unsinnig der Schluss ist, dass der Grund gleicher Verhaltensweisen

stets derselbe sein muss - oder verschiedene Verhaltensweisen nicht auch

denselben Grund haben können. Nimmt man an, dass ein erheblicher Teil der

physiologischen Grundausstattung des Menschen im Sinne seines Temperaments

angeboren ist, so bleibt für die Entwicklung nur ein

eingeschränkter Spielraum. Hinzu kommt, dass die an die Bedingungen der

Situation angepassten Verhaltensweisen zunehmen, je mehr der Mensch in

der Lage ist, entsprechende "Zeichen" der Umwelt zu sehen, zu

verstehen und auf sie selbstgesteuert zu reagieren. Dennoch kann das eine

nicht unabhängig vom anderen betrachtet und erklärt werden. Es ist

müßig zu fragen, wieviel Natur und wieviel Kultur wir an einem

hyperaktiven Kind sehen, das wagemutig in den Wipfel eines Baumes

klettert. Ohne seine Anlage hätte es vielleicht dem Reiz des

gefährlichen Kletterns widerstanden oder die Warnungen der Eltern

beherzigt; wäre es köperbehindert oder gäbe es in seiner Umwelt keine

Bäume, könnte das Kind nicht klettern. Vor diesem Hintergrund die Verhaltensauffälligkeit

des hyperkinetischen Kindes, die doch nur angesichts des Mittelmaßes

aller Kinder, aller sozialen Entwicklungsverläufe und aller beobachteten

Lebenssituationen erkennbar wird, ausschließlich einzelnen Gründen

der Erziehung oder Sozialisation zuzuschreiben, ist reichlich naiv. Und

wenn ein Kind mit ungünstigem Temperament - unruhig als Baby, laut und

ungestüm als Kleinkind, unaufmerksam als Schüler, impulsiv als

Jugendlicher in seinen Beziehungen - schließlich ohne Ärzte und

Psychologen, ohne Medikamente und Therapien doch ein zufriedener und in

der Gesellschaft anerkannter Erwachsener wird, dann spricht das nicht gegen

die Diagnose einer Hyperkinetischen Störung und auch nicht gegen die

Therapie der Verhaltensauffälligkeit. Es spricht vielmehr für eine

große Leistung seiner Eltern, Geschwister, Lehrer und Freunde, die man

nicht von jeder Mutter und jedem Vater, nicht von allen Geschwistern und

Freunden, nicht von allen Lehrern und Erziehern erwarten kann.

Der Münchner Kinderarzt Walter Eichlseder war einer der ersten

in Deutschland, der sich gegen die Unterstellung verwahrte, elterliche

oder familiäre Disharmonie könnten die Hyperkinetische Störung

hervorbringen. "Man sagt, dass Kinder darunter leiden würden, und

dass sie deshalb verhaltensgestört seien. Das erste ist wahrscheinlich

richtig, das zweite ist eine Behauptung, die noch nie bewiesen worden

ist." (24) Korrelationsstudien, d.h. statistische Berechnungen von

Zusammenhängen zwischen zwei oder mehr Informationen, zeigen immer

wieder, dass verhaltensauffällige Kinder häufiger als unauffällige

Kinder in ungeordneten Familienverhältnissen leben, in Pflegefamilien und

Heimen aufwachsen, ja bereits als Kleinkinder zur Adoption freigegeben

werden. Doch diese Studien können nicht belegen, was die Ursache und

was die Wirkung ist: Waren Eltern und Familie zuerst zerstritten und

versäumten so eine gute Erziehung des Kindes - oder begannen sie ihren

Streit unter der Last der Erziehung eines kaum zu bändigen Kindes? Ist es

denn tatsächlich denkbar, dass die Monate oder wenigen Jahre, die ein

adoptiertes Kind bei seinen leiblichen Eltern oder im Heim verbrachte,

sein Verhalten auf Dauer bestimmen, und zwar ausgerechnet im Sinne der

Symptome einer Hyperkinetischen Störung? Vielleicht gibt es doch diese in

der Natur des Menschen liegende Andersartigkeit in Entwicklung und

Verhalten, die bereits die Eltern der hyperkinetischen Kinder belastet und

- noch unabhängig vom eigenen Kind - Lebensbedingungen schafft, unter

denen Beziehungen schwieriger und Gemeinschaften zerbrechlicher sind.

Ist es denn wirklich ein ungeheuerlicher Schuldspruch anzunehmen, dass

Partnerschaften und Familien, nicht anders als Schulklassen oder Vereine,

am Verhalten eines Kindes scheitern können?! Sie scheitern doch auch an

der Attraktivität neuer Beziehungen, scheitern an finanziellen

Einschränkungen oder Arbeitszeiten. Mit der Überforderung einer

Gemeinschaft durch ein hyperaktives Kind ist kein Urteil über die Schuld

des Kind gesprochen, sondern über die unabwägbaren Vorstellungen, wie

Eltern, Lehrer oder Freunde mit diesem Kind zu leben hofften. An

unseren Erwartungen messen wir uns täglich - und scheitern zwangsläufig

immer wieder, da doch niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Alle

wissenschaftlichen Untersuchungen haben bis heute nichts an der

Unabsehbarkeit zukünftiger Entwicklungen ändern können. Weder

psychologische Bindungstheorie noch soziologische Gesellschaftstheorien

können letztgültig erklären, was Menschen und Gemeinschaften zu dem

macht, was sie sind. (25) Barkley schreibt, erfolgreichen Menschen in der

Gesellschaft stünde Demut an angesichts des Umstandes, dass sie

weder für sich selbst noch ihre Kinder die Natur geschaffen haben, die

eine Voraussetzung des Erfolges ist: eine Physiologie, die gute

Selbstregulation und Begabung miteinander verbindet. (26) Für die blinde

Arroganz, mit der manche Politiker, Gesellschaftskritiker und

selbsternannten Therapeuten auf vermeintlich versagende Eltern, Schulen

und gesellschaftliche Strukturen verweisen, gibt es in dieser komplexen

Welt wenig Rechtfertigung. Für die Behauptung aber, die Hyperkinetische

Störung würde durch Erziehung oder andere Sozialisationseinflüsse

verursacht, gibt es gar keine Rechtfertigung! |

Extrem zappelig. Keine Minute ruhig. Sorgt bei Tisch

nur für Aufregung. Verschüttet regelmäßig etwas. Frisst in sich

hinein. Strahlt Unruhe aus, sobald er den Raum betritt. Zündelt. Wenn er

die Treppe herunterstürzt, ist das nicht nur laut, sondern ungeschlacht

und vehement. Spielt um sechs Uhr früh mit dem Eishockeyschläger im

Treppenhaus mit dem Ball. [...]

Die Mutter meinte, wenn sie ihr Kind nicht so liebte

und nicht wüsste, dass es im Grunde ein lieber Junge sei, der es nicht so

meint, könnte sie das überhaupt nicht mehr aushalten.

Die meisten Mütter betonen, die Geschwister seien

auch einmal lebhaft, wild oder ausgelassen. Aber dieses eine Kind hätte

eine Art und ein Ausmaß an Aktivität in sich, dass es den Rahmen des in

der Familie möglichen sprenge. Es sprengt auch jede Klasse, und es

verwandelt jeden Spielplatz in ein Schlachtfeld.

Walter Eichlseder

Unkonzentriert?

Beltz (1996) S.33f. |

|

Eine kurze Zusammenfassung

|

Aus meinem Modell folgt, dass die Behandlung des

hyperkinetischen Syndroms auch Eltern und Lehrer einbeziehen sollte.

Ergänzend zu einer Therapie der Kinder mit Psychostimulanzien - und in

manchen Fällen mit Antidepressiva - müssten die Erzieher darin geschult werden,

wie sie mit den Verhaltensauffälligkeiten ihrer Zöglinge gezielter und

geschickter umgehen können. Hilfreich ist es beispielsweise, wenn das

Kind auf sein Verhalten hin gleich eine Rückmeldung erhält, also

möglichst oft und schnell die Konsequenzen erfährt, insbesondere auch

Lob und Anerkennung. [...]

Eine wirkliche Heilung für das hyperkinetische

Syndrom gibt es wohl nicht, aber man kennt jetzt immer bessere

Möglichkeiten, mit dieser bleibenden, oft schwerwiegenden

Entwicklungsstörung umzugehen und sie zu meistern. Vielleicht gibt es

schon bald genetische Tests dafür und dann auch Pharmaka, die

hyperaktiven Kindern noch gezielter helfen.

Russel A. Barkley

Hyperaktive Kinder

In: Spektrum der Wissenschaft 3

März 1999 S.35f. |

Die Erforschung der Hyperkinetischen Störung

dauert nun bereits mehr als 100 Jahre an. Die vom englischen Arzt George

F. Still 1902 erstmals umfassend beschriebene Symptomatik sowie seine

Hinweise auf vergleichbare Verhaltensauffälligkeiten bei Patienten mit

spezifischen Hirnschädigungen haben schon damals wesentliche Aspekte der

Störung erfasst. Nach Jahrzehnten der Fokussierung auf Defekte der

Hirnstruktur ermöglichten zu Beginn der 1990er Jahre die modernen

bildgebenden Verfahren erstmals auch die Untersuchung des

Hirnstoffwechsels. Heute ist davon auszugehen, dass die Störung von

Aufmerksamkeit, Aktivität und Impulsivität durch eine Dysregulation des

Dopamin-Stoffwechsels entsteht, die sowohl mittelbare Folgen für die

willentliche Selbststeuerung (sog. Exekutive Funktionen) hat als auch

unmittelbar auf die motorischen Funktionen wirkt. Dabei wird diese Dysregulation

primär genetisch vererbt und nur sekundär durch Umwelteinflüsse

auf die Entwicklung sowie durch momentane, von der augenblicklichen

Situation abhängige Reize bedingt.

Verschiedene in wissenschaftlichen wie populären Foren diskutierte

Ursachen der Hyperkinetischen Störung können weitgehend ad acta gelegt

werden und haben allenfalls einen beschränkten zusätzlichen

Erklärungswert. Dazu zählen einerseits sozioevolutionäre Modelle, die

in der Störung ein Überbleibsel früherer mutmaßlich gesellschaftlich

sinnvoller Verhaltensweisen sehen, sowie sozialisationstheoretische

Ansätze, die eine eigentliche Verursachung der Störung durch die Umwelt,

insbesondere durch eine ungeeignete Erziehung der Kinder behaupten. Dazu

zählen andererseits aber auch weitestgehend biologisch orientierte

Konzepte wie die Annahme von Allergien oder Reaktionen auf unverträgliche

Substanzen in Nahrung und Umwelt. Sie alle können durch die gezielte

Veränderungen der von ihnen angenommenen Ursachen zwar einzelne Symptome

zu mehr oder minder großen Teilen beeinflussen, nicht aber die Hyperkinetische

Störung als Einheit in ihrer Kultur und Biologie übergreifenden

Symptomatik erklären. Ihr "Fehler" liegt in der Suche nach

Ursachen, die einen unmittelbaren eindeutigen Effekt auf das Verhalten der

Betroffenen haben, statt von einer Störung auszugehen, welche die

individuelle Anpassung des Einzelnen an die jeweils gegebenen

Umweltbedingungen behindert.

Natürlich wird auch die aktuelle wissenschaftliche Vorstellung der

Hyperkinetischen Störung und ihrer Ursachen nicht zeitlos bestehen

bleiben. Dennoch ist sie schon heute so ausgereift und detailliert, dass

sie die Grundlage einer genauen und ihrer Verantwortung bewussten Diagnostik

und Therapie sein kann. Verallgemeinernde

Aussagen, welche jede Kenntnis der Ursachen dieser Verhaltensstörung

leugnen oder auch die medizinische wie psychologische Therapie insgesamt

infrage stellen, sind unlauter, da sie sich nicht auf die vorliegenden

Befunde stützen. Wie notwendig vertiefte Kenntnisse sind - so sehr sich

das aktuelle Interesse an der Hyperkinetischen Störung auch aus den

Problemen gerade unserer modernen Industriegesellschaften mit

unaufmerksamem, unruhigem und impulsivem Verhalten nähren mag -, zeigt

nicht zuletzt die Polemik, mit der diese Störung mehr als jede andere in

der Öffentlichkeit diskutiert und durch Vertreter vielfältiger Verbände

politischer und wirtschaftlicher Natur in deren Interesse vereinnahmt

wird. Darunter leiden nicht nur die Betroffenen, deren augenblickliche Not

zum Spielball und Faustpfand zukünftiger sozialer Reformen gemacht wird -

darunter leidet auch eine Gesellschaft, die durch die wachsenden

Freiheiten des Einzelnen mehr denn je auf seine Selbstkontrolle angewiesen

ist.

|

|

|

Weitere Informationen zur Hyperkinetischen

Störung