|

| |

|

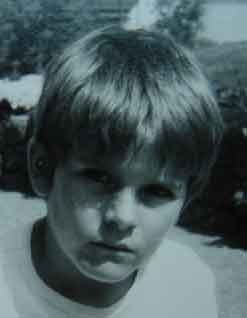

Graham Holt lebt allein mit seinem

pflegebedürftigen Vater als Posthalter in einer kleinen englischen Stadt.

Eines Tages entschließt er sich, den 10-jährigen verhaltensauffälligen

James zu adoptieren. Im Kinderheim schauen sie gemeinsam Fotoalben und

James Heimtagebuch an.

Second Best

ein Film von

Chris Menges

|

Graham: |

It is more disturbing than exciting. |

| James: |

That's what they say I am: disturbed! |

| Graham: |

What do you say? |

|

deutsch: |

| Graham: |

Es ist eher verstörend als aufregend. |

| James: |

Das sagen sie von mir: verstört! |

| Graham: |

Und was sagst Du dazu? |

|

|

|

aus dem Film "Second

Best" - in Deutschland "Probezeit" - mit Chris Cleary Miles

(James) und William Hurt (Graham Holt). |

|

|

|

Von der Normalität und vom Gestörtsein

|

|

|

| Was ist normal und was ist gestört? Im Alltag

wissen wir unbewusst ziemlich genau, was normal ist und was nicht. Aber

wenn wir darüber nachdenken: Was macht die Normalität eigentlich aus?

Und ist wirklich alles gestört, was von ihr abweicht? |

|

|

In Wörterbüchern wird normal einfach als "der Norm

entsprechend" erklärt - "so beschaffen, wie es sich die

allgemeine Meinung als das Übliche, das Richtige vorstellt" (Duden

Deutsches Universal Wörterbuch). Wie aber sieht in unserer Gesellschaft

die allgemeine Meinung über Kinder aus? Und wie ist mein Kind eigentlich

genau "beschaffen"?! |

Mein übliches Kind

|

|

|

|

Mein besonderes Kind

|

Normalerweise ist mein Kind unruhig. Seit es gehen kann, ist es

immer unterwegs. Es ist laut. Es ist häufig wütend und beleidigt. Mit

meinem Kind hat man dauernd Ärger - nicht nur ich, sondern auch die

Nachbarn, die Lehrer, sein Bruder. Normalerweise kann es keine 10

Minuten ruhig dasitzen und einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen.

Außer es schaut Fernsehen. Da gibt's allerdings auch selten ein

sinnvolles Programm. Wenn es darauf ankommt, kann mein Kind auch normal

sein. Das ist dann aber auch was Besonderes ...

|

Doch meine

Mutter war nicht beruhigt.

Sie habe schon immer gewusst, sagte sie zu Doktor Santens, dass ich nicht

normal sei.

Sie habe schon immer geglaubt, dass ich anders sei als andere Kinder. Sie

habe... Nachdem sie einmal damit angefangen hatte, war meine Mutter nicht

mehr zu bremsen. Sie zählte die Liste der Dinge auf, die ihr schon immer

an mir aufgefallen waren. Sie ließ nichts aus, obwohl Doktor Santens

alles längst wusste.

Das konnte lange dauern.

Willy van Doorselaer

Ich heiße Kaspar

Carl Hanser (1995) S.9

|

Niklas hat viele

Schwächen. Aber er hat auch liebenswerte Züge - und besondere

Talente. Er ist sehr schlau, nicht nur geschickt. Er versteht die

Menschen, v.a. andere Kinder. Er kann sich in ihre Situation

hineinversetzen. Er kann die Perspektive von anderen einnehmen, auch wenn

er das oft nicht konstruktiv nutzt. Ab und zu hilft er, besonders

dann, wenn niemand es erwartet. Er hat mehr Kraft als alle anderen in der

Familie zusammen: mehr Energie, etwas zu tun, seine Ziele zu verfolgen. Er

ist nicht kreativer als andere Kinder, aber er versucht mehr. Sein Gefühl

für Gerechtigkeit ist nicht ungewöhnlich, aber sein Einsatz für die

Rechte von anderen ist groß. Er hat so viele Probleme und ist doch so

leicht zum Lachen zu bringen. Vielleicht das Wichtigste, das Besondere

an ihm: Er gibt nicht auf. Dabei hätte er so oft Grund dazu ... |

Anderes Verhalten

|

|

| Bei der Untersuchung und Diagnose einer kinder-

und jugendpsychiatrischen Erkrankung sind Eltern, Psychologe und Facharzt

stets gefordert, das Andere im Verhalten des Kindes genau zu

erfassen. Es genügt nicht, auffälliges Verhalten einfach zu beschreiben,

denn Auffälligkeit ist subjektiv. Wir sehen nur, was wir uns anschauen.

Eigentümliche Verhaltensweisen kennzeichnen nicht allein eine Person,

sondern auch ihre Umwelt. Dabei geht es weniger um die Ursache bestimmten

Handelns als vielmehr um die Wahrnehmung der Handlungen.

Stellen wir uns eine Familie vor, in der seit mehreren Generationen

einzelne Familienmitglieder Tics haben, d.h. unwillkürliche verbale oder

motorische Äußerungen bzw. Bewegungen machen. Dabei zeigt die Mehrzahl

der Angehörigen keine entsprechende Auffälligkeit. Dennoch werden die

eigentümlichen Lautäußerungen und seltsamen Bewegungen der betroffenen

Familienmitglieder als Teil der Familiengeschichte im Gedächtnis

behalten. Weißt Du noch, als Onkel Theo bei Pauls Hochzeit ihm

gratuliert hat. Alles Gute - fick dich! - und viel Spaß auf

der Hochzeitsreise.

Stört Sie das "Fick dich!" an dieser Stelle der Homepage? In

einer Familie mit Personen, die an der Gilles-de-la-Tourette-Störung

leiden, beachtet man eine solche Äußerung meist gar nicht mehr.

Obwohl das Gehirn der Tourette-"Erkrankten" offensichtlich

gerade Impulsen nachgibt, die unerwünschte Verhaltensweisen anstoßen,

verliert die "Krankheit" im Alltag der Betroffenen und ihrer

Umwelt den Stellenwert des Besonderen. Sie wird zu einem Teil der

Persönlichkeit - zumindest aus der Sicht der Partner, Geschwister und

Kameraden, die den Betroffenen oft nur mit mehr oder weniger offensichtlichen Tics kennen. Vielleicht verliert so auch der nicht

tic-gestörte Freund bisweilen die Hemmung vor dem Gebrauch der

Fäkalsprache. Da er diese Wörter häufig hört und natürlich kaum

jemand im Umfeld des Betroffenen sich in einer beständigen sinnlosen

Kritik daran übt, tritt die übliche offene Empörung in den Hintergrund.

Die besondere Wahrnehmung des Besonderen schwindet.

Das heißt nicht, dass die Tics nicht als anderes Verhalten bemerkt

werden. Für die Mutter eines Tourette-Kindes haben sie aber eine andere

Bedeutung als für einen Lehrer oder den Passanten in einer

Fußgängerzone. Auch wenn Tourette eine recht genau zu umschreibende

Störung darstellt, so zeigt es seine unterschiedlichen Gesichter doch in

der unterschiedlichen Anschauung der Umwelt eines Betroffenen.

|

Er schlug meine Hand beiseite. "Regen Sie sich

ab, Alibi. Was ist mit Ihnen?"

"Tourette-Syndrom", antwortete ich im

verbitterten Ton der Unentrinnbarkeit. Tourette war mein zweiter Name, und

wie bei meinem richtigen Namen konnte mein Gehirn auch diese beiden

Wörter nicht unangetastet lassen. Sogleich produzierte ich mein

eigenes Echo: "Tourette ist der Shitsohn!" Nickend, schluckend,

zuckend, versuchte ich mich selbst zum Schweigen zu bringen, schritt

schleunigst auf den Sandwichladen zu und hielt meinen Blick gesenkt, damit

der Detective außerhalb meines Schulterradars blieb. Was auch nicht gut

war, denn ich übertrieb, und als ich wieder ticte, artete es in Gebrüll

aus: "Tourette ist der Shitsohn!"

"Er ist der Shitsohn, he?" Der Detective

dachte anscheinend, wir würden gerade in super-heißem Straßenslang

reden. "Kannst du mich zu ihm bringen?"

"Nein, nein, es gibt keinen Tourette",

sagte ich nach Luft ringend. Ich war verrückt vor Hunger, verzweifelt

darauf aus, den Detective abzuschütteln und wie gelähmt aus Angst vor

weiteren Tics.

"Machen Sie sich keine Sorgen", sagte der

Detective, um mich zu beruhigen. "Ich werde ihm nicht erzählen, wer

ihn verraten hat."

Er dachte wirklich, er würde einem Singvogel

schmeicheln. Ich konnte nur versuchen, nicht laut zu lachen oder

loszuschreien. Sollte Tourette ruhig der Hauptverdächtige sein, wenn ich

meinen Hals aus der Schlinge ziehen konnte.

Jonatham Lethem

Motherless Brooklyn

Tropen-Verlag (2001) S.135 |

|

Eine Störung sehen

|

Als kinder- und jugendpsychiatrische Erkrankung

bezeichnen wir einen Zustand unwillkürlich gestörter Lebensfunktionen,

der durch Beginn, Verlauf und gegebenenfalls auch Ende eine zeitliche

Dimension aufweist und ein Kind oder einen Jugendlichen entscheidend daran

hindert, an den alterstypischen Lebensvollzügen aktiv teilzunehmen und

diese zu bewältigen.

Helmut Remschmidt

zitiert nach: Franz Resch

Entwicklungspsychopathologie

des Kindes- und Jugendalters

Beltz PVU (1996) S.33f. |

Die Subjektivität der Wahrnehmung, welche für

das Tourette-Syndrom gilt, ist bei der Betrachtung jeder kinder- und

jugendpsychiatrischen Störung von Bedeutung. Stets handelt es sich um

Störungsbilder, die ein festes Syndrom darstellen, d.h. eine

Gruppe von Empfindungen und Verhaltensweisen, die in der beobachteten

Einheit für eine bestimmte Störung typisch sind. Nicht selten kann

man für ein solches Syndrom heute bereits biologische Zusammenhänge

benennen. Diese "natürlichen" Faktoren einer psychiatrischen

Auffälligkeit sind zwar selten einfach zu verstehen und eindeutig in

ihren Auswirkungen. Sie heben die meisten bekannten Störungsbilder jedoch

über eine willkürliche Abgrenzung von einer ebenso willkürlich

festgestellten Normalität hinaus.

Kritiker der Psychiatrie und ihrer Krankheitslehre führen gegen die

Störungsbilder in den heute gebräuchlichen Diagnose-Manualen

(Deutschland: ICD-10) häufig ins Feld, die beschriebenen Symptome seien

mehr oder minder ungenau und daher in vielen alltäglichen Situationen zu

beobachten. Diese Sichtweise unterlässt meist einen vergleichbar

kritischen Blick auf die Bedingungen der eigenen Wahrnehmung, die nicht

weniger subjektiv und ungenau ist. Dem vermeintlich großzügigen

Störungsbegriff der Psychiatrie wird so eine ebenso großzügige

Auslegung der Normalität gegenüber gestellt. Dies nicht selten umso

leichtfertiger, als mancher Kritiker mit den Auswirkungen gestörten

Verhaltens im Alltag nicht konfrontiert ist.

Schließlich geht es der Psychiatrie als einem medizinischen Fach nicht

um eine letztgültige Erklärung von Verhalten, sondern um den Umgang

mit Verhaltensweisen, welche die individuelle Entwicklung und das Leben in

der Gemeinschaft behindern. Ein hyperaktives Kind ist auch dann

impulsiv und unruhig zu nennen, wenn es in einer Umwelt aufwächst, die

sich daran nicht stört. Eine derartige "Unempfindlichkeit" der

Mitmenschen kann von Vorteil sein, insoweit sie auffälliges Verhalten

nicht mit Aufmerksamkeit belohnt und fördert. Gleichgültigkeit

gegenüber dem eigentümlichen Verhalten oder gar Leugnung einer Störung

können aber auch den Blick auf die anderen Anforderungen in einer anderen

sozialen Umgebung verstellen. Ein Verhalten, das in der Familie noch

tragbar erscheint, verhindert aufgrund mangelnder Anpassung in der Schule

vielleicht den notwendigen Lernfortschritt. Weder Toleranz noch

Empfindlichkeit, weder Erfolg noch Scheitern im Umgang mit

Auffälligkeiten sind jedoch ein Beweis für oder gegen das Vorliegen

einer psychiatrischen Störung!

|

Kriterien gestörten Verhaltens

|

|

Genauso wie die

normale Entwicklung

ist die abweichende Entwicklung ein selbstorganisierendes Phänomen,

dessen endgültiger Ausgang jedoch in einem bedeutenden Grad

fehlorganisiert ist.

Dies bewirkt, dass ...

... die Ausbildung neuer Strukturen

und Funktionen behindert,

... die Form anderer, später

erscheinender verzerrt,

... die Konstruktion von sonst nicht auftretenden ermöglicht und/oder

... die Ausbildung und der Gebrauch

vorher entstandener begrenzt wird.

Petermann/Kusch/Niebank

Entwicklungspsychopathologie

Beltz PVU (1998) S.42 |

Jede kinder- und jugendpsychiatrische Störung

ist durch eine Gruppe von Symptomen, d.h. in ihrem gemeinsamen

Auftreten typischen Merkmalen der Person, ihrer Wahrnehmung, ihres

Empfindens und ihres Verhaltens definiert. Eine zuverlässige Diagnose

erfordert also den genauen Abgleich der kindlichen Verhaltensweisen mit

verschiedenen Listen an Beschreibungen von Verhaltensmustern. Einzelne

Symptome können in mehreren Störungsbildern vorkommen. Erst das Syndrom,

d.h. eine bestimmte Einheit von gemeinsam auftretenden Symptomen,

begründet eine Diagnose.

Unabhängig von den Details eines umschriebenen Störungsbildes gibt es

übergeordnete Kriterien gestörten Verhaltens von Kindern und

Jugendlichen. Sie bezeichnen keine psychiatrische Störung an sich,

sondern sind die Voraussetzung eines Begriffs von abweichendem, gestörtem

Verhalten.

|

| Anna hat Angst.

Sie fürchtet sich vor dunklen Räumen, Hunden, Krankheiten, Schulproben.

Ihre Freundinnen verstehen sie nicht: der Keller im Mietshaus sei doch

nicht unheimlich, des Nachbarn Hund ein liebenswerter Spielkamerad, jede

bedrohliche Krankheit fern und Anna eine gute Schülerin. Aber Anna

schafft es nicht, draußen mit ihren Freundinnen zu spielen. In der Schule

lähmt sie die Angst, obwohl sie im Grunde alles weiß und ihre Eltern

kaum Wert auf gute Noten legen. Natürlich sieht Anna ein, dass sie keinen

Grund hat, irgend etwas zu fürchten, und dennoch hat sie jede Freude an

ihrem Leben verloren. |

1.

|

Einschränkung

das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen schränkt es bzw. ihn ein,

- aktuell so zu empfinden und/oder zu handeln, wie es für sein Alter und

seine Lebensumstände üblich ist;

- Fähigkeiten und Fertigkeiten alters- und situationsgemäß nach eigenem

Willen einzusetzen;

- Leistungspotentiale ohne besondere Förderung zu nutzen;

- seine Lebenssituation und/oder seine Zukunftsperspektive zu schätzen

|

| Alexander lacht

eigentümlich. Auf Menschen, die ihn nicht kennen, wirkt das laute Lachen

künstlich und ein bisschen provokativ. Egal, was man von ihm wissen

möchte - er kommt sofort auf sein Lieblingsthema: Autos. Wenn man ihn

überrascht, wird er wütend. Bereits zwei Minuten nach einem vereinbarten

Termin geht er ungeduldig wartend den Flur auf und ab, gestikuliert mit

den Händen und zittert schließlich am ganzen Körper. Er kann es nicht

ertragen, wenn Besuch kommt und die Sitzordnung am Esstisch verändert

wird. Manchmal erzählt er die gleiche Geschichte fünfmal hintereinander.

Dabei bemerkt er nicht, dass andere sich langweilen oder widersprechen. |

2.

|

Isolation

das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen löst es bzw. ihn aus wichtigen

sozialen Bezügen (Familie, Schule, etc.) heraus, sei es, weil

- andere das gestörte Verhalten und/oder die Person nicht akzeptieren;

- andere das gestörte Verhalten nicht verstehen und dieses Verhalten

daher eine Kommunikation mit der Person erschwert oder gar verhindert;

- das gestörte Verhalten die Person daran hindert, sich soziale Bezüge

zu erschließen und/oder sich innerhalb dieser Bezüge verständlich zu

machen

|

| Robert kann sich

durchsetzen. Er ist der Jüngste von vier Brüdern. Sein Vater ist

Alkoholiker und in Frührente. Seit der Älteste aus dem Haus ist und die

beiden Mittleren im Heim leben, kriegt Robert die Schläge ab. Das macht

ihm aber nichts aus, denn er hat Wege gefunden, sich an seinem Vater zu

rächen, indem er ihn beklaut und den Hund quält. Außerdem kann er in

der Schule machen, was er möchte, denn aus seiner Familie geht eh niemand

zum Elternabend. Ab und zu nimmt ihn sein Vater mit ins Stadion. Dann

brüllen sie gemeinsam die gegnerischen A... nieder. Und wenn einer von

denen aufmuckt, dann gibt's eine aufs Maul. Heimlich, so denkt er

manchmal, muss sein Vater doch stolz auf ihn sein. |

3.

|

Dysfunktionalität

das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen stellt eine Behinderung

seiner angepassten Entwicklung dar, indem es Aufgaben und Ziele der

Entwicklung verändert, entwertet und/oder aufgibt bzw. unpassende oder unrealistische

Aufgaben und Ziele nahe legt; damit ist nicht gesagt, dass das gestörte

Verhalten für das Kind und seine Umwelt ziellos und ohne Sinn ist, wohl

aber, dass es angesichts der absehbaren Lebensbedingungen in der Zukunft bestimmend und zugleich von Nachteil sein wird

|

| Stephanie hasst

ihr Gehirn. Sie bekommt den Gedanken, dass ihrer Mutter oder ihrem Vater

etwas zustoßen könnte, nicht aus dem Kopf. Und das Schlimmste: Sie denkt

ständig, sie könnte diejenige sein, die plötzlich Lust hat, die

eigenen Eltern zu ermorden. Mittlerweile zwängt sie ihren Tag in ein

festes Schema an Dingen, die sie tun muss, damit der schreckliche Gedanke

nicht wahr wird. Dass sie ihre Eltern liebt, empfindet sie nicht als

Entlastung. Darauf kann sie sich nicht verlassen. |

4.

|

Leidensdruck

das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen bedeutet für es/ihn selbst

und/oder seine Umwelt eine spürbare Beeinträchtigung der

Lebensqualität; diese Beeinträchtigung wird als unerwünscht,

schmerzhaft und der eigenen Lebensplanungen entgegengesetzt erlebt

|

Von der Störung zur Diagnose

|

|

| Es gibt eine Reihe einfacher Fragen, die Sie

sich stellen können, wenn Sie hinter dem auffälligen Verhalten eines

Kindes eine psychiatrische Störung vermuten. Ihre Antworten auf diese

Fragen ersetzen freilich nicht die Diagnose durch einen Facharzt und

Psychologen.

|

|

| Fällt das infrage

stehende Verhalten des Kindes nur mir auf?

Wenn ja: Bin ich die/der Einzige, der in den Situationen, in

welchen das Kind das auffällige Verhalten zeigt, bei ihm ist? Zeigt das

Kind das auffällige Verhalten bewusst nur mir und/oder begünstige ich

durch mein Verhalten bzw. meine Reaktionen auf die Auffälligkeit das

Verhalten des Kindes?

Wenn nein: Sind andere, welche das auffällige Verhalten des Kindes

sehen, in der gleichen Situation wie ich? Habe ich sie auf die

Auffälligkeit angesprochen oder wurde sie mir spontan von anderen

berichtet? Beschreiben andere wirklich die gleiche Auffälligkeit, die ich

sehe?

|

David ist unruhig. Er hampelt ständig rum,

vor allem beim Essen. Er geht mir manchmal so auf die Nerven! Wenn ich ihn

schon sehe, wie er isst: den Mund voll, das Glas in der Hand und immer

plappernd und gestikulierend. Ich ahne die Katastrophe, da schwappt die

Milch auch schon über, der Honig tropft auf die Tischdecke, irgendwas

schmeißt er immer um. Ich mag David, aber wenn das Leben nur aus

Mahlzeiten bestünde, hätte ich ihn schon erschlagen ... Die Eltern

seines besten Freundes haben sich bislang noch nicht beklagt. Eigentlich

seltsam. Vielleicht benimmt er sich dort ja anders? |

| Inwiefern ist das

infrage stehende Verhalten auffällig?

Ist das Verhalten des Kindes auffällig verglichen mit

- früherem Verhalten des Kindes in vergleichbaren Situationen?

- Verhalten von anderen Kinder im gleichen Alter und in vergleichbaren

Lebensbedingungen?

- Verhalten, das ich von einem Kind in seinem Alter und angesichts seines

sozialen Hintergrundes erwarte?

In welchen Bereichen ist das Verhalten des Kindes auffällig?

- in seiner Wahrnehmung, d.h. scheint das Kind seine Umwelt nicht in

gleicher Weise zu sehen und zu begreifen wie andere? (welche anderen?)

- in seinen Handlungen, d.h. verhält es sich anders (als wer?),

unerwartet, unverständlich, unsinnig, zu seinem eigenen Nachteil (gesehen

aus wessen Perspektive?), mit gefährlichen Konsequenzen?

|

Irgendwie kommt mir Katharina in letzter Zeit

verändert vor. Eigentlich war sie schon immer eher ein stilles Mädchen.

Dann hat sie sich noch mehr zurückgezogen, verkroch sich den ganzen Tag

in ihr Zimmer und wollte mit niemandem reden. Jetzt ist es plötzlich

umgekippt. Egal, worauf man sie anspricht - sie schreit einen an, macht

allen Vorwürfe, geht keinem Streit aus dem Weg. Erst dachte ich, dass das

mit der Pubertät zusammenhängt. Das sagen einem doch immer alle zur

Beruhigung, die kriegt sich schon wieder ein, das ist nur eine Phase. Auch

in der Schule ist sie verändert, sagt die Lehrerin. Mal sitzt Katharina

geistesabwesend da, dann lacht sie unvermittelt oder bricht in Tränen

aus. Früher, ja da war sie still, aber sie machte keinen unglücklichen

Eindruck. Heute verhält sie sich anders, irgendwie künstlich und

unerreichbar. |

| Welche Gründe gibt es

aus meiner Sicht für das infrage stehende auffällige Verhalten des

Kindes?

Ist ein Grund für das auffällige Verhalten erkennbar? Sehe nur ich

diesen Grund oder benennen ihn (spontan) auch andere? Kann das Kind einen

Grund für sein Verhalten nennen? Macht der für mich oder andere

erkennbare Grund Sinn? Wie reagiert das Kind, wenn ich es mit meinen

Mutmaßungen zum Grund seines Verhaltens konfrontiere? Ist es für

mich, andere oder das Kind selbst entlastend, einen Grund für das

auffällige Verhalten zu wissen? Ist der Grund, den ich sehe,

attraktiv, weil er mich (meinen Erziehungsstil, mein Verhalten, meine

Familiengeschichte) entlastet?

|

Ich verstehe Sophie einfach nicht. Sie ist

doch so begabt! Und eigentlich war sie in der Schule nicht schlecht.

Vielleicht hätte sie etwas mehr lernen sollen, aber wegen der 5 in Mathe

hätte sie das Gymnasium nicht hinschmeißen dürfen. Mein Mann und ich,

wir sind nicht kleinlich, was die Schule anbelangt. Das waren wir auch bei

Sophies Schwester nicht, und die hat das Abitur schließlich auch gemacht.

Aber bei Sophie weiß man nie, was sie möchte. Wir waren bei diesem

Psychologen, der auf Rechenschwäche spezialisiert ist. Er hat Sophie

getestet und eine Therapie vorgeschlagen. Er hat gesagt, dass Sophies

Selbstwertgefühl unter den Lernschwierigkeiten gelitten habe und dass man

das in der Therapie auch behandeln könne. Ich fand das eine gute Idee,

aber Sophie will von dem "Psycho-Scheiß" nichts wissen. |

| Was will ich gegen das

infrage stehende auffällige Verhalten des Kindes tun?

Stört mich das auffällige Verhalten des Kindes? Will ich etwas gegen

dieses Verhalten tun? Mit welchem Ziel will ich etwas dagegen tun? Wem

nützt das Ziel, d.h. wer profitiert von der gewünschten Veränderung

des kindlichen Verhaltens? Will nur ich was gegen das auffällige

Verhalten tun oder äußern auch andere (spontan) entsprechende Wünsche

und/oder Absichten? Sind meine Ziele und die Ziele der anderen die

gleichen oder wenigstens vereinbar? Sehe ich das auffällige Verhalten

nur, weil es mich stört? Oder sehe ich vielleicht andere Auffälligkeiten

nicht, weil sie mich nicht stören? Wie verändert mein Blick auf das

auffällige Verhalten meinen Umgang mit dem Kind? Wie sehe ich andere,

die anders mit meinem Kind umgehen? Welche Bedeutung hat das

auffällige Verhalten für meine Kontakte zu anderen? Brauche ich das

auffällige Verhalten des Kindes im Umgang mit anderen, z.B. als Grund

für Kontakte, im Streit mit dem Partner, auf der Suche nach Hilfe? |

So kann es nicht weitergehen. Seit Monaten

spricht Philipp kein Wort mehr mit mir. Eigentlich spricht er mit

niemandem mehr. In der Schule lassen sie ihm das durchgehen, obwohl sein

Lehrer es auch seltsam findet. Mitarbeit ungenügend, aber die

Hausaufgaben macht er und die Proben schreibt er mit. Ich finde, ein Kind muss

mit seinen Eltern sprechen. Er kann nicht einfach schweigen. Wir

möchten ihm doch helfen, aber wenn er nicht mit uns spricht?! Angeblich

hat er einen guten Kontakt zu seinem Opa, aber ich traue meinem Vater

nicht. Ich weiß, dass er andere Ansichten zu Philipps Erziehung hat, aber

wir sind seine Eltern, nicht Oma und Opa. Nächste Woche haben wir

noch einen ambulanten Termin beim Kinder- und Jugendpsychiater. Wenn das

nicht hilft, wird er stationär in die Psychiatrie aufgenommen. |

|

Wege zur Therapie

|

|

Manchmal traf mein Blick den von Doktor

Santens. Dann blinzelte er mir heimlich zu. Er wusste genauso gut wie ich,

was meine Mutter noch alles erzählen würde. Er kannte ihre Litanei

auswendig. Sein Wartezimmer war voller Patienten, aber er ließ sie

einfach weiterreden, bis sie fertig war. Gute Ärzte schauen nicht auf die

Uhr.

"Zum Glück ist das jetzt

vorbei", seufzte meine Mutter. "Er ist zwar immer noch einen

Kopf kleiner als andere Kinder von vier, aber jetzt isst er wenigstens.

Nur zum Fleisch muss ich ihn noch zwingen. Und wenn man ihn Butterbrot mit

Schokoladencreme essen sieht, könnte man sogar meinen, er sei normal.

Aber..."

Aber. Wenn meine Mutter bei ihrem

medizinischen Bericht über mich etwas Gutes sagt, kannst du darauf

wetten, dass ein Aber folgt. Sie ließ eine kurze Stille entstehen, damit

die Tragweite dessen, was sie nun sagen wollte, auch ganz klar wurde.

"Aber er ist oft so abwesend,

Doktor."

"Na ja", sagte Doktor Santens,

"das findet man oft bei Kindern. Man kann sie nicht zu Hause

einsperren. Dauernd rennen sie auf die Straße. Sie wollen mit ihren

Freunden spielen."

Willy van Doorselaer

Ich heiße Kaspar

Carl Hanser (1995) S.12 |

Ihre Einschätzung als Beobachter des Kindes ist

entscheidend. Wenn Sie als Eltern, Lehrer oder Erzieher, die Sie im Alltag

mit dem Kind umgehen, seine Verhaltensauffälligkeiten nicht wahr- und

ernstnehmen, wird das Kind keine Hilfe erhalten. Auch das fachliche Urteil

von Ärzten und Psychologen muss sich im wesentlichen auf Ihre Aussagen

stützen, denn Sie kennen die Persönlichkeit des Kindes und seine

Geschichte besser.

Niemand stellt seine Fehler und Probleme von sich aus zur öffentlichen

Diskussion. Daher wird ein verhaltensauffälliges Kind vielleicht der

äußeren Beschreibung einzelner kritischer Verhaltensweisen beipflichten

und bisweilen sogar die negativen Konsequenzen seines Verhaltens

eingestehen. Kaum aber wird es von sich aus um die Behandlung seines

Verhaltens bitten. Meist versuchen Kinder und Jugendliche, wie wir

Erwachsenen auch, aus der gegebenen Situation "das Beste" zu

machen - und das heißt: mit den Problemen weiterzumachen. Die Logik einer

Verhaltensstörung ist deshalb genauso zwingend und hartnäckig wie das

gesunde Selbstbewusstsein, das aus positivem Verhalten und sozialer

Anerkennung resultiert. So wenig wie Schwierigkeiten automatisch das

positive Selbstbild einer Person angreifen, so selten führen sie zur

aktiven Suche nach Hilfe.

Hilfe im Umgang mit seinem Problemverhalten erreicht ein

verhaltensauffälliges Kind also nur dann, wenn andere ihm diese Hilfe

antragen. In der Mehrzahl der Fälle heißt das letztlich: Sie als Eltern

zwingen Ihr Kind zu Diagnose und Behandlung; Sie als Lehrer oder Erzieher

regen die Eltern zu einer diagnostischen Abklärung an; Sie als

Therapeuten gehen gemeinsam mit den Eltern den Gründen der von Ihnen

beobachten Auffälligkeiten nach. Warten Sie nicht auf Besserung in der

Hoffnung, das fragliche Verhalten "wachse sich aus". Dies tut es

nur, wenn es zum einen allein auf der augenblicklichen Stufe der

Entwicklung von Bedeutung ist; zum anderen ist die entscheidende

Voraussetzung des Auswachsens, dass das Kind ansonsten die seinem Alter

gemäßen Entwicklungsaufgaben meistert, d.h. die Auffälligkeit nicht

gerade eine Behinderung der gesunden Entwicklung darstellt. Häufig ist

das aber nicht so, denn die Störung gehorcht wie die Normalität eigenen

Regeln, einer eigenen Logik, die sich wie jedes Leben ständig

fortschreibt. |

Erste Schritte

|

|

in der Situation von ...

|

| Welche Schritte sind sinnvoll, wenn Sie glauben, das

auffällige Verhalten eines Kindes bedürfe der Abklärung?

|

... Eltern

... Lehrern und Erziehern

... Therapeuten |

| Eltern

Klinische Psychologie:

Anwendungs- und Forschungsfeld der Psychologie,

dessen Gegenstände die Entstehung, Klassifikation, Diagnostik und

Therapie psychischer Störungen bzw. psychischer Aspekte somatischer

Störungen sind. Die Klinische Psychologie ist in Deutschland neben

der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie und Pädagogischer

Psychologie ein mit Vertiefungsfach angebotenes Ausbildungsfach der

Diplomprüfungsordnung für Psychologen.

Wörterbuch zur Psychologie

dtv (1994) S.235

Kinder- und Jugendpsychiatrie:

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

umfasst die Erkennung, nichtoperative Behandlung, Prävention und

Rehabilitation bei psychischen, psychosomatischen, entwicklungsbedingten

und neurologischen Erkrankungen oder Störungen sowie bei psychischen und

sozialen Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter.

Definition der Bundesärztekammer

Bitte beachten Sie:

Sowohl die Facharztausbildung des Kinder- und

Jugendpsychiaters als auch die Ausbildung des niedergelassenen

Psychotherapeuten sind keine Studienfächer an Universitäten,

sondern in ihrer Qualität stark variierende Programme in Kliniken, Praxen

und privaten Schulen.

Obschon sie kein Medizin- oder Psychologiestudium

absolviert haben, arbeiten auch nach Inkrafttreten des

Psychotherapeutengesetzes 1999 in Deutschland viele approbierte

Psychotherapeuten ohne einschlägige medizinische und psychodiagnostische

Fachkompetenz.

Es ist richtig und wichtig, den fachlichen Fähigkeiten

von Ärzten, Psychologen und Therapeuten zu vertrauen. Informieren Sie

sich dennoch nach Möglichkeit durch Gespräche mit Bekannten oder Eltern

anderer verhaltensauffälliger Kinder, in Büchern oder mittels Internet

über die von ihnen beobachteten Eigenheiten im Verhalten Ihres Kindes.

Fragen Sie sich stets kritisch, inwieweit Beschreibungen und Erklärungen

dieser Informationsquellen tatsächlich auf Ihr Kind zutreffen, seriös

und unparteiisch sind.

|

Wenn Sie sich die oben genannten Fragen gestellt

haben und der Meinung sind, das auffällige Verhalten Ihres Kindes sollte

durch einen Fachmann abgeklärt werden, so stehen Ihnen i.d.R. mehrere

Kontaktstellen zur Verfügung.

- Erziehungsberatungsstellen: Sie gibt es in den meisten

Städten unter verschiedenen Trägern wie z.B. öffentliche Hand, Kirche,

Sozialverbänden oder Vereinen.

- Jugendamt / Jugendhilfe: Für Ihre Familie gibt es ein

zuständiges Jugendamt, das i.d.R. auch kompetente Beratung bei Sorgen im

Umgang mit dem Kind bietet; große Jugendämter unterhalten bisweilen

einen ärztlich-psychologischen Fachdienst oder kooperieren mit dem

entsprechenden Sozial- und/oder Gesundheitsreferat am Ort.

- Klinische Psychologen: Wahrscheinlich gibt es in ihrer Stadt

bzw. Ihrem Landkreis einen approbierten, d.h. vom Staat und den

gesetzlichen Krankenkassen zugelassenen Kinder- &

Jugendpsychotherapeuten. Beachten Sie, dass Psychotherapie in

Deutschland kein Studienfach ist, sondern an privaten Schulen gelehrt

wird. Viele zugelassene Psychotherapeuten sind keine Psychologen mit

klinischem Schwerpunkt; unabhängig von der therapeutischen Kompetenz

ist die Diagnostik von Nichtpsychologen ohne klinisches Studium häufig

unbefriedigend.

- Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie:

Diese Mediziner sind Spezialisten für die psychiatrischen

Störungen des Kindes- und Jugendalters. Die Facharztqualifikation wird

durch eine fünfjährige Ausbildung im Job sowie eine abschließende

Facharztprüfung erworben. Nur Ärzte dürfen Medikamente verschreiben -

den bei allen Vorbehalten kurzfristig oft wirksamsten Hilfsmitteln in der

Behandlung von psychisch gestörten Kindern und Jugendlichen. Leider ist

der diagnostische und psychotherapeutische Teil der Facharztausbildung

bescheiden und manche Praxen verfügen nicht über entsprechend

qualifiziertes psychologisches Fachpersonal. Dennoch sollten v.a. bei

unvermittelt auftretenden Verhaltensstörungen Kinder- und

Jugendpsychiater gleich die erste Anlaufstelle sein.

- Ambulanzen in kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken: Sie

verbinden i.d.R. medizinische und psychologische Angebote und vereinen

aufgrund des großen Anteils auch schwieriger "Fälle" bisweilen

mehr Know-how an einem Ort.

- Kinderärzte / Pädiater: Obwohl hier an letzter Stelle

genannt, sind sie ein guter Ansprechpartner für jede Art von Krankheiten

im Kindes- und Jugendalter. Oft macht es Sinn, eine beobachtete

Auffälligkeit des Kindes, sofern deren Behandlung nicht dringlich

erscheint, zunächst im Rahmen eines Routinebesuch beim Kinderarzt

anzusprechen. Dieser kennt meist nicht nur Kind und Familie gut, sondern

hat im Rahmen der Facharztausbildung häufig auch Erfahrungen in der

kinder- und Jugendpsychiatrie gesammelt.

|

| Lehrer und

Erzieher

Artikel 6 Grundgesetz

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind

das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der

Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der

Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder

wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.

§ 1629 BGB

Vertretung des Kindes

(1)

Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. Die Eltern

vertreten das Kind gemeinschaftlich; ist eine Willenserklärung gegenüber

dem Kind abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Elternteil.

§ 1631 BGB

Inhalt und Grenzen der Personensorge

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere

die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu

beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie

Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere

entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.

§ 1631a BGB

Ausbildung und Beruf

In Angelegenheiten der Ausbildung und des

Berufs nehmen die Eltern insbesondere auf Eignung und Neigung des Kindes Rücksicht.

Bestehen Zweifel, so soll der Rat eines Lehrers oder einer anderen

geeigneten Person eingeholt werden.

|

Sie haben professionell mit Kindern zu tun. Der

Blick von Lehrern und Erziehern auf das Verhalten eines Kindes ist

verständlicherweise durch den Auftrag bestimmt. Wichtig ist für Sie

letztlich das Verhalten in der Gesellschaft, - sei es die Schulklasse,

eine Kindergartengruppe oder eine Heimgemeinschaft. Diese sozialen

Situationen, die v.a. im Fall der Schule mit oft ungeliebten Anforderungen

besetzt sind, stellen für verhaltensauffällige Kinder meist eine

besondere Schwierigkeit dar. Daher sind auch Sie als Betreuer in

besonderem Maße (heraus-)gefordert.

Zugleich sind Ihnen durch die Rechte des Kindes und der

Erziehungsberechtigten die Hände gebunden. Jede Initiative, die eine

Beurteilung des kindlichen Verhaltens durch Dritte zum Ziel hat, muss

mit den Erziehungsberechtigten abgesprochen werden. Als einzige

Ausnahme ist hier eine Gefährdung des Kindes oder anderer Personen durch

das fragliche Verhalten anzuführen. Aber auch dann sollten Sie nur in

Kontakt mit den zuständigen Behörden (i.d.R. Jugendamt, Sozialdienst

oder Polizei) treten und ansonsten nichts ohne Zustimmung der Eltern bzw.

Erziehungsberechtigten unternehmen.

So ist es beispielsweise nicht erlaubt, Probleme offen mit Dritten zu

besprechen - vom mit dem Kind am Arbeitsplatz befassten Team abgesehen -

oder in Gegenwart von weiteren Verwandten (Großmutter, Tante, etc.) und

Bekannten (Eltern von Kameraden o.ä.) des Kindes zu diskutieren. Ebenso

dürfen Sie nicht ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten Informationen

über das Kind einholen, und sei es auch nur, um Ihre "Diagnose"

und den akuten Handlungsbedarf zu untermauern. Rechtsverstöße sind

auf diesem Gebiet keine Seltenheit, verbessern im Zweifelsfall Ihre

Position jedoch nicht. Psychologisch macht es ohnehin wenig Sinn, die

Eltern, die i.d.R. das Sorgerecht ausüben, zu umgehen, denn das Kind

selbst kommt an den Eltern nicht vorbei. Ihm wird es stets besser gehen,

wenn eine Lösung gefunden wird, die auch die Eltern konstruktiv

einbezieht. Nur so können nämlich eine übergreifende Strukturierung des

Problemverhaltens und die Loyalität des Kindes allen Beteiligten

gegenüber gewährleistet werden.

Welche Maßnahmen sind also in der Position des Lehrers oder Erziehers

zu erwägen?

|

|

An Heilner war ihnen ohnehin von jeher ein gewisses

Geniewesen unheimlich - zwischen Genie und Lehrerzunft ist eben seit

alters eine tiefe Kluft befestigt, und was von solchen Leuten sich auf

Schulen zeigt, ist den Professoren von vorneherein ein Greuel. Für sie

sind Genies jene Schlimmen, die keinen Respekt vor ihnen haben, die mit

vierzehn zu rauchen beginnen, mit sechszehn in die Kneipen gehen, welche

verbotene Bücher lesen, freche Aufsätze schreiben, den Lehrer

gelegentlich höhnisch fixieren und im Diarium als Aufrührer und

Karzerkandidaten notiert werden. Ein Schulmeister hat lieber einige Esel

als ein Genie in seiner Klasse, und genau betrachtet hat er ja recht, denn

seine Aufgabe ist es nicht, extravagante Geister heranzubilden, sondern

gute Lateiner, Rechner und Biedermänner. Wer aber mehr und Schweres vom

anderen leidet, der Lehrer vom Knaben oder umgekehrt, wer von beiden mehr

Tyrann, mehr Quälgeist ist und wer von beiden es ist, der dem anderen

Teil seiner Seele und seines Lebens verdirbt und schändet, das kann man

nicht untersuchen, ohne mit Zorn und Scham an die eigene Jugend zu denken.

Doch ist das nicht unsere Sache, und wir haben den Trost, dass bei den

wirklich Genialen fast immer die Wunden vernarben und dass aus ihnen Leute

werden, die der Schule zum Trotz ihre guten Werke schaffen und welche

später, wenn sie tot und vom angenehmen Nimbus der Ferne umflossen sind, anderen

Generationen von ihren Schulmeistern als Prachtstücke und edle Beispiele

vorgeführt werden.

Herrmann Hesse

Unterm Rad (1903)

st 52 (1972) S.90f.

|

- Sprechen Sie mit den Eltern: Wenn Sie in der Schule oder einer

Gruppe Probleme mit offensichtlichen Verhaltensauffälligkeiten eines

Kindes haben, dann haben die Eltern sie auch; je verständnisvoller Sie

auf die Eltern zugehen und ihnen die Bewältigung des Problems zutrauen,

desto eher werden diese ihre Schwierigkeiten eingestehen und auch einer

professionellen Untersuchung des Kindes zustimmen. Einzige Ausnahme ist

hier der Fall, dass Ihr Bericht absehbar zum Anlass genommen würde, das

Kind in unverantwortlicher Weise zu behandeln - z.B. dass die Eltern das

Kind auf Ihre Aussage hin körperlich bestrafen könnten. Raten Sie Eltern

immer dazu, professionelle Hilfe zu suchen, d.h. das Kind zunächst von

Fachleuten untersuchen zu lassen. Übernehmen Sie keinesfalls die

Erziehung des Kindes, indem Sie in die Rolle des "besseren

Betreuers" schlüpfen oder eigenständig Erziehungsberatung

betreiben.

- Konsultieren Sie Fachdienste in Ihrer Einrichtung: Nehmen Sie

Kontakt mit (Schul-)Psychologen oder vergleichbaren Spezialisten an Ihrer

Arbeitsstelle auf, denn deren Umgang mit dem Kind ist am ehesten durch die

Zustimmung der Erziehungsberechtigten zum Besuch der Einrichtung gedeckt.

Dennoch ist es rechtlich zweifelhaft, ob selbst interne Experten über das

für die Einrichtung Notwendige hinaus ohne Wissen und Billigung der

Erziehungsberechtigten Daten erheben (z.B. systematische Beobachtung,

psychologische Tests, etc.) oder gar das Kind "behandeln"

dürfen.

- Nutzen Sie die Supervision: Halten Sie das Verhalten eines

Kindes für dringend untersuchungsbedürftig, sind aber im Zweifel über

den geeigneten Weg zu diesem Ziel, so besprechen Sie das in Supervision

mit den dafür zuständigen Personen. Gibt es in Ihrer Einrichtung keine

Supervision durch Außenstehende - was leider nicht nur in Schulen,

sondern selbst in therapeutischen Heimen oft der Fall ist -, so fordern

Sie die notwendige Begleitung Ihrer Arbeit durch Vorgesetzte ein. Im

Klartext: Mischt ein Steppke Ihre Schulklasse auf und das Problem ist

innerhalb der Klasse nicht zu lösen, muss die Schulleitung ran; ein

kleiner

"Vandale" im Kindergarten oder eine Jugendliche mit Tendenz zur

Selbstverletzung sind keine Aufgabe allein für Gruppenerzieher und

können innerhalb einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen meist nicht

ohne erhebliche Nachteile für die anderen Gruppenmitglieder aufgefangen

werden. Auch wenn viele Einrichtungen bzw. ihre Leitungen glauben,

Supervision könne oder müsse man sich sparen: Supervision ist kein

Notnagel scheiternder Pädagogik oder Therapie, sondern eine wichtige

Voraussetzung für Professionalität.

- im Extremfall, wenn Sie keine andere Alternative sehen

und/oder Gefahr im Verzug ist: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen

Jugendamt auf, nachdem Sie die Eltern über diesen Schritt informiert

haben. Auch wenn Sie gegen den erklärten Willen der Eltern handeln, ist

es wichtig, diese zunächst von Ihrer Entscheidung in Kenntnis zu setzen;

machen Sie jedoch Ihren Entschluss nicht von der Reaktion der Eltern

abhängig, um dem Vorwurf der "Erpressung" zu entgehen.

|

| Therapeuten

Der kleine Taschentherapeut

Wer sich mit Psychologie beschäftigt hat, der hat

gelernt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Diese wichtige Tatsache wird

aber oft außer acht gelassen, und so bekommen wir es oft mit allen

möglichen allgemeinen Erkenntnissen, Zahlenangaben und statistischen

Durchschnittswerten zu tun, die für uns als Individuum keinerlei

Aussagekraft haben. [...]

Ähnliches gilt für die Psychotherapie: Zu viele

Therapeuten haben ihre Standardkur, die sie auf alle und jeden anwenden.

Oft kann aber eine Behandlungsform, die für den einen hervorragend

geeignet ist, für den anderen ausgesprochene Nachteile bergen.

Ein wirklich guter Therapeut schneidet die Behandlung

auf Ihre besonderen Bedürfnisse zu und versucht Sie nicht ins Korsett

seiner bevorzugten Methoden zu zwängen.

Unsere Devise lautet: Einen Durchschnittsmenschen

gibt es nicht - jeder ist einzigartig.

Achten Sie darauf, dass ein Therapeut Ihre ganz

individuellen Bedürfnisse sorgfältig mitbedenkt, wenn es zum Beispiel

darum geht, was Sie essen, welche Medikamente Sie einnehmen, wieviel

Schlaf und Erholung Sie sich gönnen, wieviel Bewegung Sie sich

verschaffen oder welche Art von Sport Sie treiben sollen. Versuchen Sie,

wenn Ihnen eine therapeutische Maßnahme nicht gut zu tun scheint, einen

Experten hinzuzuziehen, der den Behandlungsplan genauer auf Sie

zuschneiden kann.

Gehen Sie nicht einfach davon aus, dass ein

bestimmtes Medikament, eine Vorgehensweise oder eine Behandlungsmethode

das Richtige für Sie sein muss, weil alle anderen so viel davon halten.

Arnold & Clifford Lazarus

Der kleine Taschentherapeut

Klett-Cotta (1997) S.243f.

|

Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, ob

das nicht ein bisschen anmaßend ist, dass man Ihnen rät. Sie sind

Therapeut* - was immer diese Bezeichnung in Deutschland oder andernorts

bedeutet - und selbst professionell mit der Diagnose und/oder Behandlung

von auffälligem Verhalten befasst. Vielleicht finden Sie hier nichts, was

Ihnen weiterhilft. Dann sind Sie vermutlich in ein gutes und stabil

funktionierendes Netzwerk an eigenen Angeboten und abrufbaren fremden

Hilfen eingebunden. Denn Therapie meint Dienen - Dienst und

Dienstleistung. Auch wenn die Institutionalisierung von Therapieangeboten

sowie die Einbindung der Therapeuten in eine Vielzahl an Tarifen und

Gesetzen es bisweilen vergessen lassen: Es geht um Hilfe für andere,

nicht um ideologischen Therapeutenstreit und die eigene Praxis. [* Arzt,

Heilkundiger, im 18. Jahrhundert aus dem griech. therapeutes = Diener,

Pfleger abgeleitet]

Die Qualität eines Therapeuten - gleich ob Arzt, Psychologe oder

Psychotherapeut - hängt von zwei Fähigkeiten ab, die oft nicht gemeinsam

gegeben sind: Erstens vom Wissen und Können in der Therapie;

zweitens vom Wissen, was man nicht kann, und dem Willen,

sich und den Klienten durch andere helfen zu lassen. Während die

Leistungen und Erfolge vieler Therapeuten in ihrer täglichen Arbeit

beachtlich sind, ist das Verharren in etablierten Denk- und

Behandlungsmustern erschreckend. Nicht wenige verhaltensauffällige Kinder

werden ungenügend therapiert, weil empirische Kenntnisse ignoriert und

selbst die eigenen Erfahrungen der Therapeuten durch Schuldenken

korrumpiert werden. Vorbehalte gegen bestimmte Professionen oder ihre Mittel

führen oft zu langen und bitteren Störungsverläufen, weil unwirksame

Behandlungsformen über Gebühr angewandt und alternative Konzepte

aufgrund von Unkenntnis und Vorurteilen nicht erwogen werden.

Der Arzt muss wissen, was die Psychodiagnostik und Psychotherapie (auch

jenseits der eingeschränkten Facharztausbildung) vermag, und umgekehrt

braucht Psychotherapie ein Bewusstsein ihrer Grenzen gegenüber

medizinischem Wissen und medikamentöser Therapie. Bei der gleichen

Störung sind oft mehrere Therapien hilfreich, doch sie haben angesichts

beschränkter Zeit und Mittel nicht die gleiche Berechtigung. Neben

lokaler Verfügbarkeit, Wirksamkeit, Verträglichkeit und Kosten wird ein

entscheidendes Kriterium therapeutischen Handelns oft vergessen:

Einfachheit. Es ist keine moralische Frage an den Therapeuten, sondern das

Recht des Klienten und bisweilen auch seiner Umwelt, die einfachste

Behandlung der Störung zu wählen. Für jede Form von Therapie an und mit

Kindern, ganz gleich ob Schneiden oder Sprechen, Pillen oder

Psychotherapie gilt: Zu Wirksamkeit, Dauer, Risiken und Nebenwirkungen

fragen sie einen Arzt, Psychologen, Psychotherapeuten, sich selbst - und

vor allem das Kind!

Was können Therapeuten tun, die Sinn und Zweck der Behandlung eines

Kindes hinterfragen wollen - und wo findet man Hilfe bei offenen Fragen?

|

|

Meine Langzeittherapien mit Zoe und

Christine und, mit Unterbrechungen, auch mit Solinis Expatient Thorny

waren planlose, improvisierte Ausflüge mit seltenen vielversprechenden

Momenten gewesen, die dann doch wieder folgenlos blieben. Zoe war wieder

in Toshiba, zur Entgiftung, und Christine war zwar zurückgekommen, aber

nur um über Bozers Heilerisierung zu sprechen. Wie, fragte ich mich,

funktioniert eine Therapie? Wie geht es zu, wenn sich Menschen verändern?

Tun sie es überhaupt? Funktioniert eine Therapie überhaupt?

Samuel Shem

Mount Misery

Knaur (2000) S.311

|

- Evaluieren Sie Ihre Therapien. Geht es

dem Klienten und seiner Umwelt in genau dem Bereich besser, dessenthalben

Sie um Ihre Hilfe gebeten wurden? Ist diese Verbesserung nach

wissenschaftlicher Vernunft und gesundem Menschenverstand tatsächlich auf

die gewählte Methode und die durchgeführte Intervention

zurückzuführen?

Für einen guten Handwerker ist es selbstverständlich, dass er seinen

Kunden keinen Pfusch hinterlässt. Therapeuten sind in diesen Dingen nicht

selten großzügiger. Allzu leicht werden mangelnde Effekte der Therapie

für die Lebensqualität der Klienten geleugnet, durch unwesentliche

Veränderungen verdeckt oder nicht zu verantwortenden Faktoren in der

Umwelt des Klienten angelastet. Wenn Sie Therapie ernst nehmen, dann

treten Sie an, Menschen in den Situationen zu helfen, in welchen diese

sich Ihnen vorstellen. Verhindern Umstände bei einem Klienten den

Therapieerfolg, ist die gewählte Therapie für diesen Menschen unter

diesen Umständen nicht geeignet. Therapieformen, die das auffällige

und problematische Verhalten von Kindern beeinflussen sollen, nach

spätestens einem Jahr jedoch keine Verbesserung des in Frage

stehenden Verhaltens bewirken, sind für Kinder und Jugendliche

untauglich! Jeder vermeintliche Effekt einer psychotherapeutischen

Langzeitbehandlung (z.B. durch jahrelange Kinderanalyse) ist ebenso gut

durch reifungs- und entwicklungsbedingte Prozesse im Leben des Kindes zu

erklären. Für praktisch alle psychotherapeutischen Interventionen im

Kindes- und Jugendalter steht bis heute der Beweis aus, dass sie

langfristig gesünder sind als keine Behandlung.

- Behandeln Sie nur in Bereichen, wo Sie auf einem verantwortbaren

Stand des Wissens sind. Aus- und Fortbildung werden in unserem

Gesundheitssystem - aber nicht nur dort! - noch immer viel zu wenig

geachtet und betrieben. Man kann nicht für alle Krankheiten und jede

Personengruppe Experte sein. Das Wissen über Diagnose und Behandlung von

psychischen Erkrankungen wandelt sich rasch - und nirgendwo schneller als

auf dem Feld der Kinder- und Jugendpsychologie und -psychiatrie. Vor allem

aus dem erweiterten Wissen um den Zusammenhang von Anlage, Umwelt und

Entwicklung können vielfach bessere Therapien abgeleitet werden. Medizin

und Psychotherapie ignorieren diese Fakten trotz breiter Basis an Befunden

oft viele Jahre, bis sich statt Verharren in alten Behandlungsschemata

oder esoterischen Alternativen sinnvolle neue Standards in der Behandlung

von Kindern durchsetzen.

- Ziehen Sie konsiliarisch Hilfen zu Rat. Viele die Psyche betreffenden

Veränderungen können nicht ohne medizinisches Wissen verstanden und

diagnostiziert werden.

95 Prozent der Ärzte und 90 Prozent der Psychotherapeuten haben

andererseits wenig psychologische Fertigkeiten für Interventionen in Familien -

eine

Grundvoraussetzung der Behandlung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten.

Gespräche mit einem Kind, mit einem Elternteil oder Paar, mit Geschwistern oder

einer ganzen Familie zu führen sind verschiedene Anforderungen, die

bisweilen recht unterschiedliche Kompetenzen verlangen. Das Gespür für

die vielen Ebenen von Kommunikation in

Familien muss man erwerben und trainieren, vom Erstkontakt bis zum

zur Verabschiedung aus der Therapie. Es ist nicht weniger zu lernendes

Wissen als Fakten über den Stoffwechsel es sind. Der Austausch mit

Fachleuten auf anderem Gebiet ist daher in aller Regel durchaus ein

Gewinn.

- Arbeiten Sie niemals gegen die Familie. Wer mit

verhaltensauffälligen Kinder arbeitet, der weiß, dass die hartnäckigsten

Störungen jene sind, die im Umfeld ambivalenter Beziehungen gedeihen.

Dabei ist es gleich, ob allein diese Beziehungen die Störung

hervorgerufen haben (eher selten der Fall) oder aber die Fehlentwicklung

auf Grundlage einer primären Disposition des Kindes erfolgte. Gegen die

Familie zu arbeiten heißt, Beziehungen zu zerstören, statt den in ihnen

lebenden Menschen zu helfen. Therapeuten sind nicht die Mütter oder

Väter der Kinder, die sie behandeln. Sie haben daher kein Recht, sich

zwischen Eltern und Kind zu stellen. Auf ein Kind, dem durch die

Entmachtung der Eltern geholfen wird - auch als Schutz vor

Vernachlässigung oder Misshandlung - kommen zehn Kinder, die im Dilemma

von Liebe und Verrat verzweifeln. Kinder sind von Natur aus loyaler als

Erwachsene; sie ertragen Beziehungen oder zerstören sie. Leutseligkeit

oder Ablehnung in einer therapeutischen Beziehung sind nur ein matter

Abglanz von Liebe und Hass in Familien - und sie tragen nicht einen

Bruchteil der Strecke, die Eltern und Kinder gemeinsam zurücklegen

müssen.

|

Lassen Sie sich nicht stören!

|

Ich hatte nie zuvor Eltern kennen gelernt, die so

rasch bei der Wurzel ihres Lebens angekommen waren, beim Kern ihres

eigenen - und wahrscheinlich auch ihres Sohnes - Unglück. Der Verlust,

den diese Mutter beschrieb, ist so eng in das Familienleben verwoben, dass

er selten ausgesprochen wird, selbst dann nicht, wenn er gerade geschieht.

Es ist ein Verlust, der wohl nur durch den realen Verlust eines Kindes

übertroffen wird. Die Beziehung, die sie verlor, ist die Lebendigkeit,

die jeden Austausch zwischen Eltern und ihrem Kind beflügelt und allem,

was Eltern für ihre Familien tun, die Kraft verleiht. Man sagt, dass der

Tod unserer Eltern uns der Vergangenheit beraubt. Ein Kind zu

verlieren bedeutet aber, die Zukunft zu verlieren. Wie wahr erschien mir

das für diese Mutter, die spürte, wie die Bindung zwischen ihr und ihrem

Kind schwand. Sie konnte sich eine Zukunft ohne die Liebe und Freundschaft

ihres Kindes nicht vorstellen, das sie doch einst so genau kannte.

[...] Sie lesen dies vielleicht

gerade, weil auch Sie spüren, dass Sie Ihr Kind verlieren. Ihr Kind hat

ADHD - und Sie haben Ihr Bestes gegeben, ihm und der Familie zu helfen,

sich an diesen Umstand anzupassen. Aber es klappt einfach nicht... Russell

A. Barkley

Taking Charge of ADHD

New York (2000) S.3

übersetzt von J. Streif

|

| Egal, ob Sie Mutter, Vater, Lehrer oder

Therapeut eines verhaltensauffälligen Kindes sind - wichtig ist Ihr

eigenes Empfinden im Umgang mit dem Kind. Verhalten ist eine

spürbare Veränderung, die sich nicht aus sich selbst heraus erklären

kann. Deshalb ist Verhalten nur in der Gemeinschaft verstehbar. Manche

Psychologen und Pädagogen sagen, das gestörte Verhalten eines Kindes sei

eine Form der Kommunikation, letztlich stets ein Hilferuf. Doch wenn dem

so wäre, müssten wir allen Störungen soziale Gründe und/oder Abhilfen

unterstellen. In vielen Fällen ist die Verhaltensauffälligkeit jedoch

gerade der Beginn vom Ende der Kommunikation. Ja vielleicht ist es

sogar ein Kernsymptom mancher kindlichen Verhaltensstörung, dass das

Sprechen in der Familie zunehmend misslingt, dass die Freude aneinander

schwindet und die Gemeinschaft mit der Krankheit des Kindes zu zerfallen

beginnt.

Der amerikanische Neuropsychologe und Experte für ADHD, Russell A.

Barkley, hat das als prägendes Erlebnis mit der Mutter eines hyperaktiven

Kindes geschildert. Sie war wie viele in seine Sprechstunde gekommen und

er erwartete zunächst die übliche Liste an Klagen über das Kind. Die

Mutter aber sagte nur: "I'm losing my child." Barkley

verstand nicht. Sie erklärte ihm, was sie erlebte: dass ihr Sohn sich von

ihr abwendete, sie mied, von seinem Erleben ausschloss; dass das Unglück

miteinander die Freude beider auffraß, weil sie unfähig waren, sich in

Streit und Not des Alltags noch zu lieben.

Vergessen Sie die Handbücher

und Ratgeber, die Ihnen Listen von Symptomen, Geschichten von

Auffälligkeit und Ausgrenzung präsentieren! Diese Schemata sind für

Fachleute, die das Kind nicht kennen. Für Sie als Eltern beginnt die

Störung des Kindes, mehr noch: ihres eigenen Lebens in der Familie, wenn

sie das Kind nicht länger lieben können, wie es ist. Für Sie als

Lehrer beginnt die Störung des Kindes, wenn der Umgang mit ihm Ihre Freude

am Unterrichten zerstört. Für Sie als Therapeuten beginnt die Störung

des Kindes, wenn Sie spüren, dass Ihre Arbeit weder Eltern noch Lehrern

hilft, das Kind anzunehmen, das an ihrer Anerkennung und Erziehung wachsen

soll.

|

|

|

Seitenanfang |

|

|

|

|